大きな地図を別ウインドウで開く

■基本データ

路線名 : 白糠線

廃止区間 : 白糠 - 北進

運営 : 国鉄

営業キロ : 33.1km

廃止日 : 1983/10/23

途中駅数 : 6 (仮乗降場 1 を含む)

■路線データ作成要領

まず最初に行ったのは地形図の入手である。

公開されている航空写真の中に、この路線が現役だった頃の1974-1978年に撮られたものがあり、ほぼ全線の様子がその写真で明らかではあったが、

2箇所あるトンネル内の線形は空撮では窺えないので地形図を頼るしかなく、また各駅の位置を知る上でも地形図が有用だからだ

(駅の位置は Wikipedia でも知ることができるものの、稀にではあるが誤りを含んでいることがあるため、独自に調べることにも意義があった)。

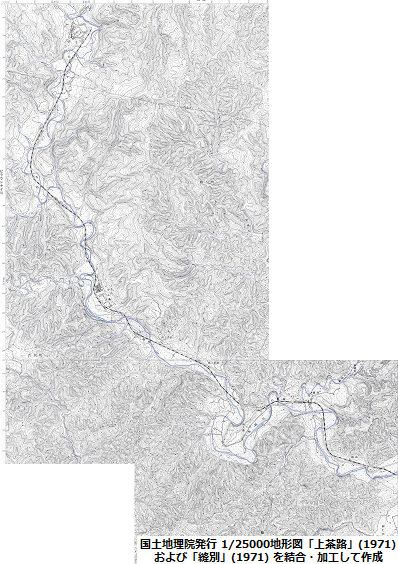

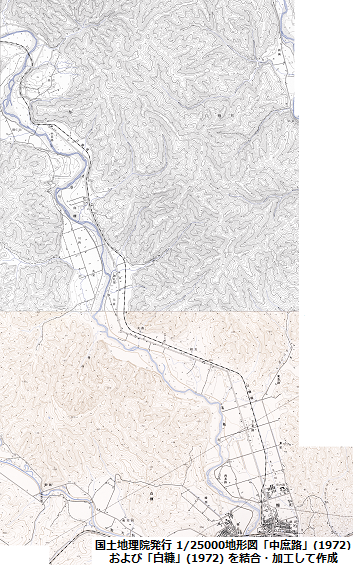

1/25000の地形図でこの路線のエリアを全てカバーするには、「上茶路」(1971), 「縫別」(1971), 「中庶路」(1972), 「白糠」(1972) という4つの図版を繋ぎ合わせる必要があった。

全部繋ぎ合わたものは、縦長になりすぎてサイズも大きくなったので、ここには上下2つに分割したものを掲げることにする。

右に2つ並べた画像は、左側が上半分(北側)、右が下半分(南側)になる。ページ内に並べて表示するにあたり相当の縮小をかけたので、どちらもクリックすると大きめの画像が見られるようにしてあるが、

オリジナルに近いサイズのまま出す訳にもいかないので、それなりの大きさに抑えたものにはなっている。

右に2つ並べた画像は、左側が上半分(北側)、右が下半分(南側)になる。ページ内に並べて表示するにあたり相当の縮小をかけたので、どちらもクリックすると大きめの画像が見られるようにしてあるが、

オリジナルに近いサイズのまま出す訳にもいかないので、それなりの大きさに抑えたものにはなっている。

最も注目した駅の位置であるが、なんと駅記号が描かれていない駅が3つもあって期待を裏切られている。

描かれていなかったのは、末端の2駅(下北進駅と北進駅)と仮乗降場だった共栄である。

これらの3駅はいずれも1964年にこの路線が白糠~上茶路間で部分開業した時にはまだ存在せず、下北進・北進の2駅は1972年の延伸時に新設された延伸区間の駅であり、(仮)共栄も1974年に新設された駅だった。

地形図の「上茶路」(1971) には、延伸区間の線路こそすでに描かれているものの、延伸区間の開業前だったために、駅記号が描かれなかったものと思われる。

一方の(仮)共栄は、1974年に新設されてから1983年に廃止を迎えるまでの間に、地形図の更新がなかったようだ(念のため1/50000地形図も含めて、前後の違う年代の版も確認したが、そのどれにも載っていなかった)。

これら3駅については、地形図から得られるものがなかったので、航空写真で駅の位置を特定する際に、Wikipedia の座標を手掛かりとして用いている。

── 参考資料として前もって国土交通省「鉄道時系列データ」のこの路線のデータを確認した時に、線路が終点の北進駅よりも随分先まで余計に延びているのが気になっていたのだが(北進駅の位置もその終端となっていた)、

地形図を見たことでその理由が明らかになった。地形図の線路がそのように少し余計に長く書かれていたのだ(この路線には足寄まで延伸する計画があり、それに備えてのことなのか、実際に線路が駅の少し先まで敷設されていたからだろう)。

その一方で駅記号がどこにも描かれていないことから、地形図の線路の一番先を駅と見なしたに違いない。

続いて地形図で確認したのはトンネル内の線形だ。

2つあるトンネルのうち、145mと短くてほぼ直線に近い鍛高トンネルは、特段の資料を参照せずとも線形は自ずから知れているが、510mの長さを持ち内部で大きくカーブしているはずの縫別トンネルは、その線形を地形図から写し取ることで精度を持たせいところだった。

しかし鍛高トンネルの前後を見ると、トンネル直前の地上区間の線形が、地形図の描き方と航空写真に見られる実際のものとでかなり異なっている。どうやら、地形図の精度があまり良くないようだ。

路線データを作成する際、地上区間は航空写真に写る線路をそのままなぞる形でデータを作成するのだが、そこに地形図から写し取ったトンネル内の線形を繋げても、とても滑らかには繋がらない状況だった。

やむを得ず、トンネル内の線形はある程度は地形図に似せたものの、不自然にならない曲線に整えるにあたっては私のさじ加減が多分に入り、むしろ創作に近いレベルの代物となったことが否めない。

材料が揃ったら、路線データの作成はソフトウェア「カシミール3D」上での作業となる。

まずは1974-1978年の航空写真を表示させた「カシミール3D」の画面上で、そこに写る線路をなぞるようにして路線データを作成する。

その後、表示する航空写真を最新の高精度のものに切り替えて、橋などの遺構が現存していたり往時の線形が明瞭に残されていたりする箇所では、地図のズームレベルを上げてもそこに重なるよう路線データの位置を補正していく(※)。

さらに、航空写真から特定した各駅の位置で地点登録を行えば、駅データも仕上がって、最上部のマップに表示するための全データが完成となる。

(※)最新の高精度の航空写真による位置の補正について

年代のバージョンがいくつかある航空写真の中で、1974-1978年のものだけは何故か位置精度がかなり低いため、特に1974-1978年の航空写真を利用して路線データを作成した場合は、そのあとでこの補正を行うことが不可欠になる。

ところがこの路線に関しては、北海道の山間部に分け入っていくためか、最新の航空写真でカバーされるエリアが下北進駅の手前のあたりまでで終わっており、そこから先ではこの補正が行えなかった。

(上のマップでも、表示する地図に「国土地理院(航空写真(最新))」を選んだ場合でも、ズームレベルを14よりも大きくすると、表示される写真が「国土地理院(航空写真,1974-1978)」と同じになり、それよりも新しい写真が提供されていないことが分かる)

このため、下北進駅付近より先の区間では、路線データの精度を上げられておらず、上のマップで「Googleマップ(航空写真)」を表示させてズームレベルを大きくしたとき、

独自作成の赤線が橋などの遺構とはかなりズレた所を通ってしまう結果になってしまった。

Googleマップの航空写真と位置を合わせることは、かなり手間は掛かるものの全くできないことでもないのだが、Googleマップも位置精度がさほど高い訳ではなく、それに合わせると今度は国土地理院の航空写真と位置が合わなくなる問題が生じてしまう。

なので現時点ではそれに無理に合わせることはせず、国土地理院の航空写真でこのエリアの最新版が提供されるのを待ちたいと考えている。

右に2つ並べた画像は、左側が上半分(北側)、右が下半分(南側)になる。ページ内に並べて表示するにあたり相当の縮小をかけたので、どちらもクリックすると大きめの画像が見られるようにしてあるが、 オリジナルに近いサイズのまま出す訳にもいかないので、それなりの大きさに抑えたものにはなっている。