まず最初に入手したのは、前段のコメントでも述べた通り、運行当時に刊行された地形図である。

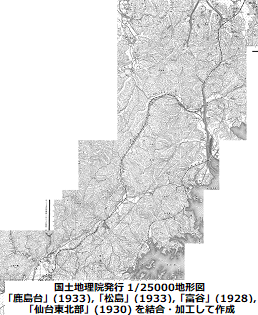

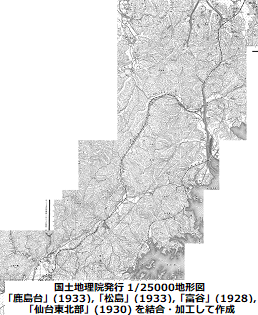

廃止区間が「鹿島台」(1933),「松島」(1933),「富谷」(1928),「仙台東北部」(1930) という計4枚にまたがっていたため、廃止区間とその周辺部分を抜き出して繋ぎ合わせたものが右の画像だ。

ページのレイアウトに合わせて大幅に縮小したため、画像をクリックすると少し大きな画像が見られるようにしたが、原寸に近い大きさでの公開は許されないので、それでもサイズをかなり抑えている。

最大のお目当てである、廃止区間の線路がしっかりと描かれている点は申し分ないのだが、大きな画像でならお分かり頂ける通り、4枚の地形図がそれぞれ僅かずつ違う方向に傾いていたから、

繋ぎ合わせた箇所に無理が生じてしまい、全体としても完全なノースアップ(真上が真北を示す)になっているか疑わしくて、路線データの作成に使うには難がありそうな代物となった

(元々の地形図の出来がそうなのか、現在の公開の仕方に問題があるのかは確かめていない)。

ただ、松島駅前~松島海岸間に、1944年廃止の松島電車(私鉄なので当サイトでは取り扱わない)の線路が描かれていたり、

現在のJR仙石線にあたる路線が、国有化される前の宮城電気鉄道として載っているなど、ほかにも見所の多い内容の地形図ではあった。

|

|

|

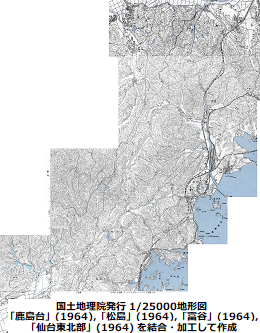

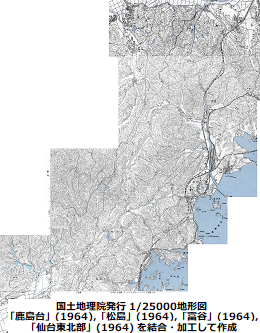

古い地図ではどうしても精度に問題がありそうだったので、続いてそれらの後継に当たるものを探したところ、どの図版とも次に刊行されたのが1964年になってからだと分かった。

廃止から2年が経過しているため、あまり期待せずに中身を見てみると‥‥、なんと、まだ線路(に相当するもの)が載っている!

徒歩道の記号に変わっている区間が多いが、それらは路線跡の位置をほぼそのままに留めているようであり、まだ線路が敷かれたままだったとみられる、線路を表す記号が残っている箇所も少なくない。これなら使えそうだ。

新たに入手したのは「鹿島台」(1964),「松島」(1964),「富谷」(1964),「仙台東北部」(1964) の4枚で、前図同様に廃止区間とその周辺部分を抜き出して繋ぎ合わせたものが右の画像だ。

こちらもページのレイアウトに合わせて大幅に縮小したため、画像をクリックすると少し大きな画像が見られるようにしたが、原寸に近い大きさでの公開は許されないので、それでもサイズをかなり抑えている。

さすがにこの年代の地形図となると、違う図版どうしを無理なく繋ぎ合わせることができて、恐らく精度にも問題がなさそうだ。

そこで、この画像(縮小前の元々のサイズのもの)を「カシミール3D」に読み込ませ、その四隅付近にある三角点を3箇所選んで位置合わせをしてみたところ、所定の位置にピッタリと収まってくれた様子。

以降はこの地形図を表示した「カシミール3D」上で廃止区間の路線跡をなぞって路線データを作成し、その後画面表示を最新の地形図に切り替えて、遺構が残る箇所について位置を補正する形で路線データを完成させている。

|

|

|

そして最後に、唯一の途中駅だった(旧)松島駅の位置を精査する必要があって、その手掛かりを航空写真に求めている。

駅の位置は、最初に入手した地形図の「松島」(1933) にはもちろん描かれていたのだが、駅を表す長方形の記号にそれなりの大きさがあるため、ピンポイントの座標を決めようとしたときに、どのあたりを選ぶか悩ましかったのだ。

そこで公開されている空中写真から、何枚かある「松島」(1961) のうち1枚を選んだのが右の画像だ(表示用に大幅縮小したことと、クリックで少し大きな画像が見られることは、上2枚の地形図と同様)。

駅は画像左半分の中央やや上方にあり、縮小写真でもひときわ濃い黒色で目立っているのが駅舎である。また1930年代の地形図や後年の航空写真では分からないことだが、

この時代は駅前(松島電車の「松島駅前」駅の跡地かも)が広場のようになっていて、大型の車両らしきものが複数停められている様子も(縮小前の写真なら)見て取れる。

駅名が「松島」でもあるし、松島観光の玄関口として機能していたこともあるのだろうか?(そのあたりは、Wikipediaの「松島駅」などを参照しても触れられていないようだった)

なお、この(旧)松島駅は、1962年にこの区間が廃止されるとともに消滅しており、少し離れた所にある現在の松島駅とは別物である。

現・松島駅のほうは、1956年の開業後、1962年に旧駅が廃止されるまでは「新松島」駅を名乗っており、旧駅の廃止と同日に「松島」駅に改称されたようだ。

|

|