■基本データ (1)

路線名 : 五日市線 (岩井支線)■基本データ (2)

廃止区間 : 武蔵五日市 - 武蔵岩井

運営 : 国鉄

営業キロ : 2.7km

廃止日 : 1971/02/01

途中駅数 : 1

路線名 : 五日市線 (旧線区間)

廃止区間 : 立川 - 拝島

運営 : 国鉄

営業キロ : 8.1km

廃止日 : 1944/10/11

途中駅数 : 8

■コメント

■(1) 岩井支線

公開されている航空写真の中に、この路線が現役だった1961-1969年に撮られたものがあるので、地図の表示をその写真に切り替えれば、往時の姿が手に取るように分かるし、 後年の航空写真でも、1980年代前半くらいまでは、路線の痕跡が比較的良く残っていたことが窺える。

短い路線にはトンネルもなく、全区間が明瞭に写っているので、路線データの作成は専ら航空写真を元にするだけでも十分な精度のものにできそうだったが、 途中駅の位置を確認するなどの用途もあり、一応は過去の地形図も入手してから作業にあたった。

■(2) 立川-拝島

この区間は、1944年4月に国有化され同年10月に休止(実質廃止)となるまでのほんの半年間しか、国鉄としての運行が続かなかった。 立川-拝島間は青梅線と五日市線が並走していたが、戦時中ゆえに軍事上重要な施設が沿線にあった青梅線が残され、五日市線は不要不急線として休止されたようだ。

廃止時期が古く、レールも他線に転用するためすぐ撤去になったとされているが、路盤はしばらくの間そのまま残されたようで(あくまで休止という扱いだったからだろうか?)、 1961-1969年に撮られた航空写真でも、ほぼ全線にわたって路線跡をしっかり確認できる。 ただし古い写真ゆえ画像がやや粗いほか、廃止から年数を経ているため駅の位置も判然としないことから、まずは過去の地形図を入手して、それを元に路線データの作成を行うことにした。

なお、国交省データにこの区間の路線データは含まれていないようだ。「五日市線」のほか、前身の「五日市鉄道」や「南武鉄道」といったキーワードでも該当するものを探せなかった。 また、途中駅の位置情報については、珍しく Wikipedia を見ても載っていないようだ(執筆日時点)。

■路線データ作成要領

■(1) 岩井支線

前段「コメント」の通り、航空写真から路線の位置を読み取る方法で路線データの作成を行った。 ソフトウェア「カシミール3D」で表示できる航空写真の多くでこのエリアを見ることができ、そのいずれにも路線跡(1961-1969年のものだと運行当時になる)がかなりの程度写っていたから、 作成作業は「カシミール3D」上の操作だけでほぼ完了している。

ただ悩ましかったのは、多くの年代の航空写真を参考にできるのが利点になるばかりではなかったこと。 どの航空写真も位置が微妙にズレていてピッタリに重なるものは無いに等しく、ある年代の写真で路線跡と重なるように引いた線は、他の年代の写真だと大抵は路線跡に重ならないし、 そのズレ方がまた単純ではなくて写真の歪みに起因していたりするのか、同じ写真の中でも場所によってズレ方に大小があるように見える具合で、もうどこに写っているものを信じれば良いのやらという状況なのだ。

さすがに新しいのものほど精度が高いだろうし、実際にGoogleの航空写真とも良く重なるのが「最新」のものなので、ならば最終的には「最新」のもので路線跡にしっかり重なるようにするのが良いに違いない。 ただ、路線位置が全線にわたって不明瞭な箇所がなく最もしっかりと写っているのは、当然ながら現役時代に撮られた1961-1969年のものであり、当初はそこから読み取るだけで良いだろうと楽観視していたのに、 その写真の位置を信用しないことにする訳だから、はじめに思い描いていたよりは込み入った作業をすることになってしまった。

なので、「最新」の写真にしっかりと写る箇所はそのまま読み取るだけで良しとできた一方、他の年代の写真でないと見られない箇所については、 読み取った位置を「最新」の写真とのズレ方を目分量で補正する段取りが発生して、写真を元にしていながらも、実態としては私の手加減が多分に混ざっている。 だから、出来上がったデータを最新の航空写真と重ね合わせた時、確かにいい具合に路線跡を示せたように思える一方、こんな方法で精度の高いデータを作れたとは言えないだろうと、モヤモヤした後味が残る結果となってしまった。。。

なお、この支線には1つだけ途中駅「大久野」があり、古い年代のいくつかの航空写真ではそれらしい位置を読み取ることもできたのであるが、 念のため1/25000地形図の「五日市」(1970) を入手して、写真で見られた位置が正しいことを確認している。 下に表示されている画像のうち左側のものが、その地形図だ(ページレイアウトの都合上、かなり縮小した)。

また最後に、今回作成した路線データが、上のマップで表示した時に起点の武蔵五日市駅付近で現行線とのズレが大きく見えるのは、 この支線が運行されていた当時まだ地上にあった駅の位置から線を引き始めているからであることをお断りしておく(この駅は後年の高架化に伴って、位置が少し北西側に移動した)。

■(2) 立川-拝島

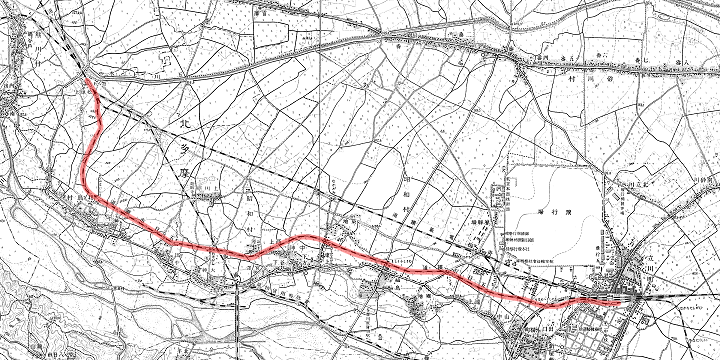

路線データの作成にあたり、まずは1/25000地形図の「拜島」(1935),「府中」(1935) を入手して、この路線とその周辺の区間だけをトリミングした小さめの地図を作成した。 ページ下部の右側に表示されているのがその地図で、ページの横幅に収まるよう大幅に縮小したため、画像をクリックすると少し大きな画像が見られるようにしたが、原寸に近い大きさでの公開は許されないので、それでもサイズをかなり抑えている。

続いてその地図を「カシミール3D」に読み込んで位置合わせを行ったのだが、1/25000の縮尺の地形図とはいえかなり古いものだからか、どうしてもピッタリの位置には収められなかった。 位置合わせの目標にする地図記号を何度か変えてみても、地図のどこかに大きくズレる箇所が残るので、地図全体に歪みがあったり、曖昧な位置に描かれたりした地図記号が案外多いのかもしれない。 いずれにせよ、地図を「だいたいの位置」くらいにしか表示できないから、そんな「カシミール3D」上で五日市線の路線記号をトレースして作った路線データはひとまず仮のものとするしかなく、 画面表示を適宜1961-1969年または最新の航空写真に切り替えて、遺構が残る地点の座標を航空写真で見られる位置に補正することで、精度の向上を図っている (幸い、このエリアでは過去の航空写真の位置ズレが小さくて、(1)の区間のような問題は無視できる程度だった)。

そうして路線の線形が出来上がったら、駅の位置については路線廃止後の航空写真から読み取るのが困難だったため、地形図の情報を活かすことにして、各駅に描かれた長方形記号のほぼ中央付近の位置座標を採用している。

1/25000地形図「五日市」(1970) (岩井支線の周辺部のみ)

1/25000地形図「拜島」(1935),「府中」(1935) から、五日市線の周辺部のみを繋げたもの

赤色でハイライトしているのが五日市線。国有化される前なので路線名は「五日市鐵道」となっている

(近くを並走する青梅線も、路線名は同様に「靑梅電氣鐵道」だ)