大きな地図を別ウインドウで開く

■基本データ

路線名 : 赤谷線

廃止区間 : 新発田 - 東赤谷

運営 : 国鉄

営業キロ : 18.9km

廃止日 : 1984/04/01

途中駅数 : 6 (仮乗降場 1 を含む)

■コメント

路線データについては、独自作成が未着手なので、国土交通省「鉄道時系列データ」をそのまま表示させている。

ただし駅データについては、国土交通省「鉄道時系列データ」ではなく、Wikipedia「赤谷線」の位置情報を利用させて頂いた。

この路線が現役で運行していた頃の、1974-1978年の航空写真が公開されているため、マップの表示をその写真に切り替えれば、当時の様子を存分に見ることができる。

また、路線跡のうち起点側の12.3kmにおよぶ区間(路線全体の実に2/3にもなる)が赤谷サイクリングロード「歴史探勝の道」として整備されており、今なお往時の姿に手軽に触れられる路線でもある。

全線にわたってトンネルがなく、すべての区間で路線(跡)がきちんと航空写真に捉えられているため、今後予定している路線データの作成においても、航空写真を元にするだけでも十分な精度のものが作れるかもしれない。

とはいえ、駅の位置を確認するなどの用途もあるので、過去の地形図も入手してから作業する予定にしている(→ その後、後述するように地形図は先行して入手済みとなった)。

────────────────

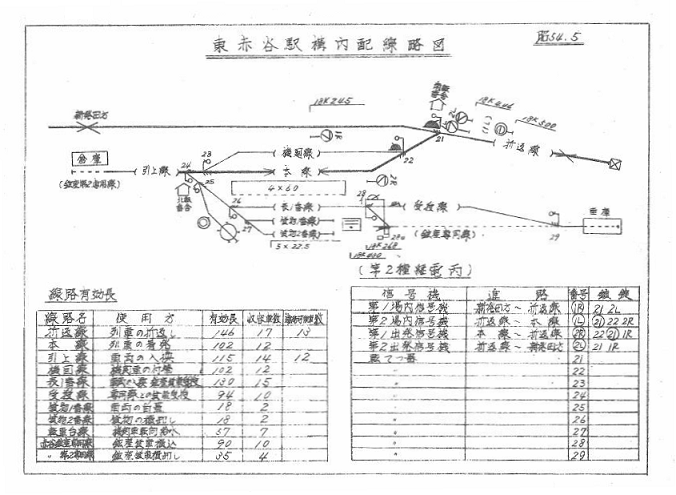

ところで、この路線の終点だった東赤谷駅は、スイッチバック構造の駅として、その筋ではちょっと知られた存在の駅である。

にもかかわらず、国交省データを見てみたら、上のマップの通りスイッチバックが全く表現されず、ほぼ直線的にすんなりと東赤谷駅に至るような線形となっている。これはいかがなものだろうか。

すでに中舞鶴線で、地形図にスイッチバックが描かれているのに、それを無視して曲線で繋げるという暴挙を見ていたために、てっきりここでも懲りずにヤラカしたものと思ってしまった。

そこで、のちに路線データを自作する時点で入手しようと思っていた地形図を、ちょっくら先に見てみることした。

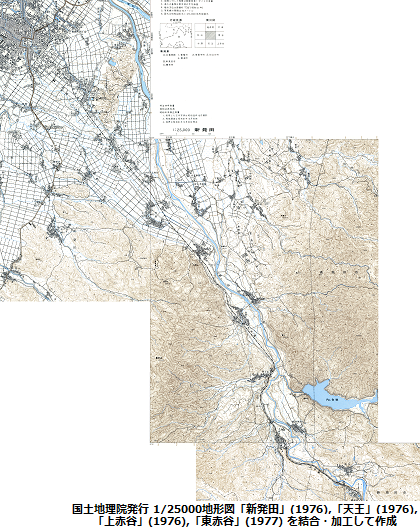

すると、なんということか、この路線ではそもそも地形図にスイッチバックが描かれていないことが分かってしまった!

そこで、のちに路線データを自作する時点で入手しようと思っていた地形図を、ちょっくら先に見てみることした。

すると、なんということか、この路線ではそもそも地形図にスイッチバックが描かれていないことが分かってしまった!

これでは、地形図を元にして作成したとみられる国交省データにスイッチバックがないのは道理であるというか、むしろ当然のことなのだった。

悪しき前例を知っていたからといって、あらぬ疑いかけてすまなかった、国交省データよ。

右に掲げたのがその地形図。赤谷線は1/25000地形図で4つのエリアにまたがっていたから、「新発田」(1976),「天王」(1976),「上赤谷」(1976),「東赤谷」(1977) の計4点の図版から、赤谷線の周辺部のみを合成して繋げたものだ。

近い将来、これを元に路線データの作成を行う見込みなので、オリジナルにはそこそこの大きさがあるのだが、ここではレイアウトの都合上かなり縮小してある

(そのため、画像をクリックすると少し大きな画像でも見られるようにしたが、原寸に近い大きさでの公開は許されないので、それでもサイズをかなり抑えた)。

クリック後に表示されるほうの画像でなら、右下隅の東赤谷駅にスイッチバックらしい配線が見られないことが何となく分かるのではないだろうか。

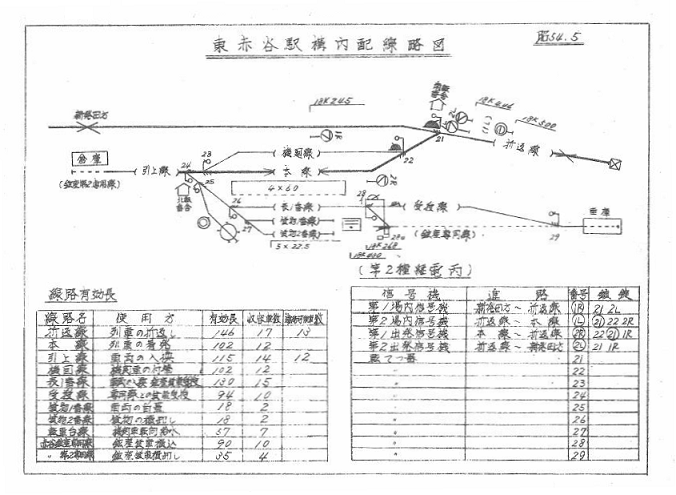

でもさすがに小さくて見にくいと思われるので、東赤谷駅周辺をさらに大きくした画像も用意してみた(右図)。

良く見ると、1度ならスイッチバックができる配線が一応は書かれているのが分かる。

でもさすがに小さくて見にくいと思われるので、東赤谷駅周辺をさらに大きくした画像も用意してみた(右図)。

良く見ると、1度ならスイッチバックができる配線が一応は書かれているのが分かる。

だが、駅の正しい構造としては、左上から本線上を走ってきた列車が、右下へカーブする折り返し線に進んだのち折り返して、1本下にある細線記号の線路に入ると、そこに乗降ホームがあるという具合だったのだ。

だから、駅を示す長方形の記号は、1本下の細線記号の線路上に描かれるのがより正しい姿なのである

(そこまでが「本線」でもあったから、折り返し線も含めて、細線が使われている1本下の線路までが、太くて白黒の縞々模様の記号で表されていれば、なお良しと言えるだろう)。

もし地形図がそうなっていたら、国交省データの線形も違う形になっていたのではなかろうか。

なお、東赤谷駅の実際の配線はもう少し複雑なものであり、その先へさらに続いていく日鉄鉱業の専用線に進むには、文字「Z」のごとくスイッチバックを2回繰り返す必要があるものだった。

だから地形図で、国鉄線の線路をそのまま先に進むだけで専用線へ入っていけるように書かれているのは、実態を相当に端折ったものだと言える。

────────────────

最後に、ここまで来たらもうついでなので、拾い物ではあるが、その複雑な東赤谷駅構内の詳細な配線図も示してしまおう(下図)。

旧国鉄の新潟鉄道管理局が作成したオフィシャルな資料ではあるものの、廃止が近付いた頃になると東赤谷駅を訪れた乗客に配られたりしたようだから決して珍しい物でもないらしく、ウェブ上には同じような画像が結構出回っている。

そしてここでは、配線図の画像にマウスを乗せた時に、いくつかの注釈を表示して理解の助けになるようにしてみた。

赤でハイライトしたのが国鉄赤谷線の本線区間で、すなわち旅客列車の動線でもあって、ホームへの出入りには1回のスイッチバックを伴うことになる。

一方、オレンジ色でハイライトしたのは、東赤谷駅よりも先まで続いていた日鉄鉱業の専用線に入る経路になる。貨車が国鉄線と行き来する際には立て続けにスイッチバックを2回重ねることが要求された。

だから、平面図では何事もないように見えてしまうけれども、実際のところは、例えばマウスオーバー時に表示される赤色の左矢印(左上)とオレンジ色の右矢印(右下)の2地点で相当な高低差があるのだろう。

少なくとも駅のすぐ北側が急峻な斜面であることは、上に掲げた駅周辺の地形図からも窺える。ここは現地に行ってこの目で見てみたいなぁ。。。今はもうほとんど何も残っていないらしいけれど。

そこで、のちに路線データを自作する時点で入手しようと思っていた地形図を、ちょっくら先に見てみることした。 すると、なんということか、この路線ではそもそも地形図にスイッチバックが描かれていないことが分かってしまった!

でもさすがに小さくて見にくいと思われるので、東赤谷駅周辺をさらに大きくした画像も用意してみた(右図)。 良く見ると、1度ならスイッチバックができる配線が一応は書かれているのが分かる。