大きな地図を別ウインドウで開く

■基本データ (1)

路線名 : 舞鶴線 支線(中舞鶴線)

廃止区間 : 東舞鶴 - 中舞鶴

運営 : 国鉄

営業キロ : 3.4km

廃止日 : 1972/11/01

途中駅数 : 1

■基本データ (2)

路線名 : 舞鶴線 支線(舞鶴港線)

廃止区間 : 西舞鶴 - 舞鶴港(旧:海舞鶴)

運営 : 国鉄

営業キロ : 1.8km

廃止日 : 1924/04/12 (旅客営業廃止)

途中駅数 : なし

■コメント

舞鶴線には廃止された支線が2つあり、そのうち国土交通省の「鉄道時系列データ」に含まれているのは (1) の中舞鶴線(地図の右上)のみ。

(2) の舞鶴港線(地図の左下)は旅客営業していた期間がかなり昔に遡る1913年~1924年の間だけで、以降1985年の廃止までは貨物線という位置付けでしかなかったから、それで対象から外れたものと思われる。

それはともなく、問題は中舞鶴線の国交省データの線形だ。

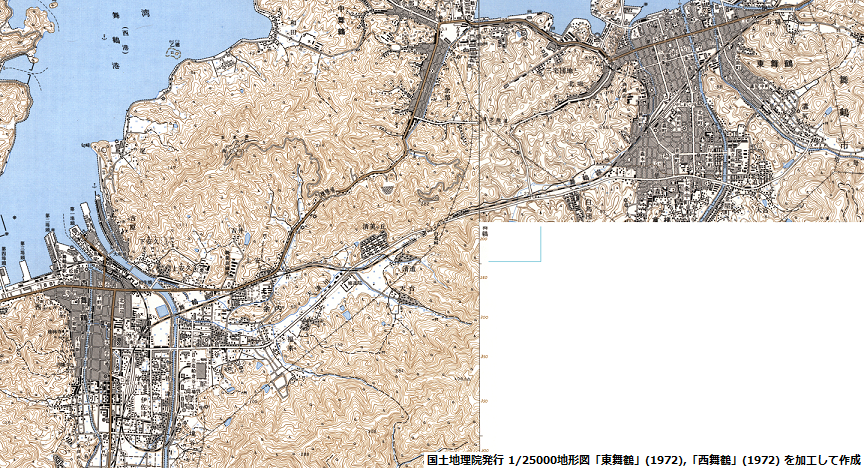

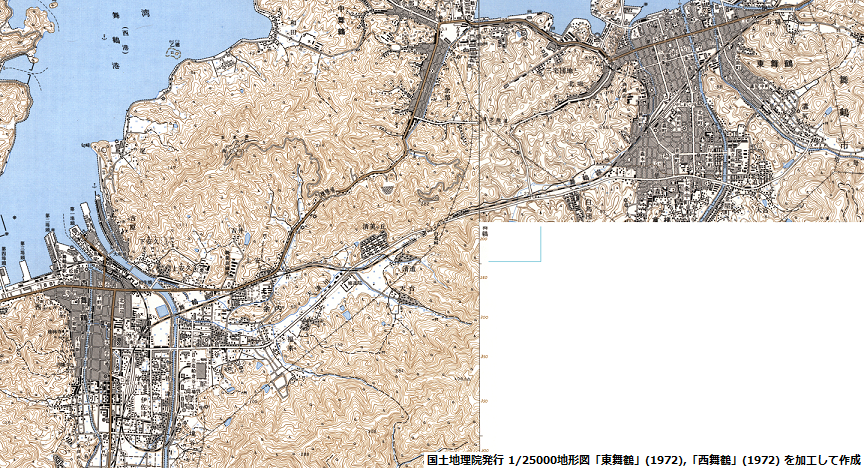

上の地図に引かれている、赤(筆者作成)・紫(国交省作成)の2本の線を比較して頂くと、起点の東舞鶴駅付近に、作成精度の違いによる単純な位置のズレを逸脱した、線形そのものの差異があることがご覧頂けるだろう。

中舞鶴線の列車は、東舞鶴駅を出発すると、まずは本線上を少し南下したのち、進行方向を逆転させるスイッチバックを行ってこの支線(中舞鶴線)に入線し、中舞鶴へ向かっていた。

筆者作成の赤色の線はもちろんそれを踏襲しているが、国交省データの紫色の線はというと、なんと、スイッチバックをせずに急カーブで進行方向を変えているではないか!

これは精度の良し悪しどころではなく、もはやデータの捏造にほかならない。

地図に線路が描かれていない所を通すなどという強引さには驚きを隠せないし、一体誰のどのような判断があって、国交省データにこんなふざけた線形が採用されたのかが、大いに気になるところである。

そもそも、カーブがこんなに急だと、一般の鉄道ではとても曲がれたものではないのだが、鉄道に関わる業務に従事しておきながら、担当者にはそんな見識もなかったのだろうか?

─────────────

国土交通省が公開している「鉄道時系列データ」については、利用を始めて比較的早い段階から、あまり精度が良くないことに気付いてはいた。

しかし、恐らくは廃止された路線が地図に描かれていた時代まで遡って、古くて縮尺の粗い地形図などから座標を拾った結果だろうから、やむを得ないことのようにも思えたし、問題になるのが精度だけならば、そこには目をつぶって利用していくつもりだったのである。

ところがこんなデータ捏造を見せられるに至って、使い続けたいという気持ちは綺麗サッパリ失せてしまった。

「航空写真で楽しむ」が売り文句のウェブを作っているのに、そこに引いた線が廃線跡と全然違う所を通ってしまってはお話にならないし、それがいい加減に作られたデータだったら、なおさらこ覧頂く方に申し訳が立たない。

これを契機に、もっときちんとしたデータを見て頂きたいという思いから、路線データの自作を進めていこうと決めたのであった。

■路線データ作成要領

中舞鶴線については先に国交省データの線形を見ていたから、どこに線路が通っていたかは分かっていたが、1/25000地形図の「東舞鶴」(1972),「西舞鶴」(1972) を入手して改めて位置の確認を行った。

その上で、航空写真から、路線跡の線形が現在も良く残っていることも分かっていたので、まずは最新の航空写真を用いて路線データの作成を行い、その後に地形図で細部を補完するという段取りで作業している。

下部に示したうち左のものは、それらの地形図から、舞鶴線に関わる部分だけを繋げた画像だ。

ページ内に収まるよう大幅に縮小したため、画像をクリックすると少し大きな画像が見られるようにしたが、原寸に近い大きさでの公開は許されないので、それでもサイズをかなり抑えている。

まず右上部の東舞鶴駅付近に着目すると、この地形図からも、東舞鶴駅から中舞鶴線に入線するにはスイッチバックが必要となるのが明白である。

だが一応念のために、「東舞鶴」エリアでは古い年代の図面まで遡り、少なくとも1/25000図においては、舞鶴線(本線)と中舞鶴線が曲線で結ばれて描かれたものが存在せず、地形図が国交省データの根拠にはなり得ないだろうことも確認しておいた。

※なお、後年に行われた舞鶴線の高架化工事により、スイッチバック箇所の痕跡はあらかた消失しており、今は車道の線形にのみその面影をとどめている。

一方、左下の西舞鶴駅付近を見ると、1972年はすでに舞鶴港線が貨物専用線となって久しいため、西舞鶴駅から舞鶴港に向けた線路は描かれているものの、港の手前で分岐して各埠頭へと向かう側線のどれを見ても、駅の記号は見当たらない。

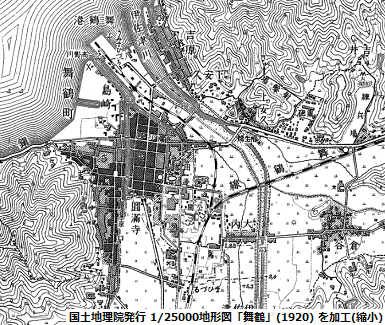

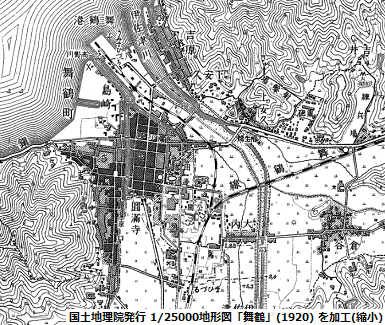

舞鶴港駅の位置を確認するには、地形図を舞鶴港線が旅客営業していた頃まで遡る必要があり、そこでさらに1/25000図の「舞鶴」(1920) を閲覧すると、果たして、そこには舞鶴港駅がしっかり記載されていた。

そこで、この図面を元に路線データの作成や舞鶴港駅の位置特定を行っている。

下部に示したうち右のものが、その地形図で舞鶴港線が描かれた部分の縮小画像。この時代は、まだ地形図がモノクロで作成されていたようだ。

舞鶴港駅を見ると、駅名は「うみまひづる」と記されており、なるほど、旅客営業していた1913年~1924年の間、この駅の名前はずっと「海舞鶴」なのであった(舞鶴港駅への改称は旅客営業を終えた後の1966年)。

また現在の西舞鶴駅も、駅名の記載は「まひづる」であり、調べたところ1944年に改称されるまでは「舞鶴」駅だったことが分かっている。