大きな地図を別ウインドウで開く

■基本データ

路線名 : 芦屋線

廃止区間 : 遠賀川 - 筑前芦屋, 芦屋乗降場(筑前芦屋駅構内)

運営 : 国鉄

営業キロ : 6.2km

廃止日 : 1961/06/01

途中駅数 : なし

■路線データ作成要領

その生い立ちに少々込み入った事情があって、どこか謎めいたものを秘めた路線だ。旅客営業されていた期間が約11年と短いこともあって、文献や写真などで残された資料が少ないことも、その謎をさらに深めているようである。

その「込み入った」事情はここでは割愛するので、興味を持たれましたら Wikipedia 等をご参照頂きたい。

路線の様子については、廃止直後の時期に撮られたとみられる(※1)1961-1969年の航空写真が公開されていて上のマップでも見ることができ、遠賀川-筑前芦屋間に限れば、その線形は明瞭に捉えられている。

ただ、筑前芦屋駅の位置となると、きちんとした旅客乗降用のホームを持たなかったらしい(※2)だけに、航空写真のみでは見定めるのが難しいようだ。

さらに、その先も芦屋乗降場まで延びていたとされる線路の行方も問題であり、その航空写真で見る限り、線路は筑前芦屋駅のすぐ北西側に接する貨物施設までしか続いていないが、廃止後ならばそれも致し方ないだろう。

路線の様子については、廃止直後の時期に撮られたとみられる(※1)1961-1969年の航空写真が公開されていて上のマップでも見ることができ、遠賀川-筑前芦屋間に限れば、その線形は明瞭に捉えられている。

ただ、筑前芦屋駅の位置となると、きちんとした旅客乗降用のホームを持たなかったらしい(※2)だけに、航空写真のみでは見定めるのが難しいようだ。

さらに、その先も芦屋乗降場まで延びていたとされる線路の行方も問題であり、その航空写真で見る限り、線路は筑前芦屋駅のすぐ北西側に接する貨物施設までしか続いていないが、廃止後ならばそれも致し方ないだろう。

(※1) 国土地理院公開の空中写真「折尾」(MKU613-C14-6) がマップで見られるタイル形式のものと一致する。撮影日は1961/08/17で廃止後だ。

(※2) 旅客乗降用ホームは芦屋乗降場のほうにしかなかったらしい(Wikipediaより)

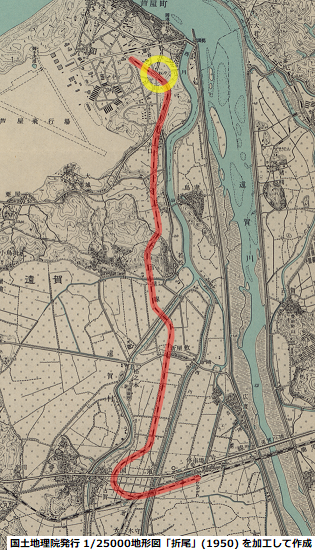

ということで、まずは何をさておき、地形図の入手を試みてみると、短命だった路線ながら、営業期間中に発行された地形図が有難いことに存在して、

1/25000地形図の「折尾」(1950) にこの芦屋線が描かれているのを確認できた。

右の画像は、その地形図から、芦屋線の周辺部だけに絞ったものだ。ページレイアウトの都合上大幅に縮小したため、画像をクリックすると少し大きな画像も見られるようにしたが、原寸に近い大きさでの公開は許されないので、それでもサイズをかなり抑えている。

赤色でハイライトしたのが芦屋線であり、黄色丸印の地点にある「あしや」と添えられた駅記号が、筑前芦屋駅を示しているのは確実だろう

(「筑前」を略した「芦屋駅」でも広く呼ばれていたことを反映したと思われ、芦屋→筑前芦屋と改称した経緯はなさそうだ)。

しかしこの地形図でも、芦屋乗降場となると全く記載がなくて、線路がどこか別の駅へ続いていく様子すらない。

少しだけ余計に延びた線路の先は、北西側に接する貨物施設までの短い距離だから、そこはあくまで貨物用の留置線とみられる。

芦屋乗降場が載らなかったのは、やはり正式な駅ではなかったからだろうか。

●筑前芦屋駅はどこにあったのか?

それでも、航空写真ではハッキリしない筑前芦屋駅の位置がしっかり示されたという収穫は大きくて、地形図の駅記号の位置と、航空写真にみられる路線の線形とを合わせることにより、駅の位置がほぼ特定でき、上のマップにもその地点を明示することができた。

それは緑ヶ丘交差点の南側すぐ近くにあたるのだが、信憑性が高そうな読売新聞の記事「廃線をたずねて 芦屋線<下>」(※3) に『緑ヶ丘交差点の一帯に筑前芦屋駅があった』との記述がみられることや、

その交差点そばの高浜町児童公園に建つ鉄道記念碑に『この付近は、旧芦屋駅跡地に当たる』と刻まれていることからも、このあたりの位置とみておいてまず間違いないだろう。

(※3) Wikipedia「芦屋線」の脚注欄にあるリンクから参照可能(2025/10/01現在)

とはいえ、Wikipedia をはじめ廃線探訪系のサイトでも書き方にバラツキのあるこの駅の位置が、今回特定した地点でない可能性を完全に排除できた訳ではないので、

上のマップには参考情報として、さらに以下の3地点も合わせて示している。

・筑前芦屋(Wikipedia(1)) ── Wikipedia「筑前芦屋駅」で「所在地」として示される座標

(確かに地形図や航空写真でここまで線路が延びているが、駅記号より先だから貨物用の留置線であって旅客線ではなさそう)

・筑前芦屋(Wikipedia(2)) ── Wikipedia「芦屋線」の「その他」の項で文中に書かれた座標

(ほぼ緑ヶ丘交差点付近。地形図や航空写真の線路はここを通ってはいないが....)

・高浜町児童公園(鉄道記念碑) ── 公園にはそれなりの広さがあるため、園内で記念碑が建つ位置をピンポイントで示した

●芦屋乗降場の位置は一体どこ?

では芦屋乗降場の位置は一体どこなのか。ウェブでは特に廃線探訪系の個人サイトなどで筑前芦屋駅の北側だとする説が根強い印象があり、Wikipedia「芦屋乗降場」でも筑前芦屋駅から少し北西側に離れた地点の座標が示されている

(その地点も上のマップ内に「芦屋乗降場(Wikipedia)」として示した)。

しかし私が紹介したいのは、「乗りものニュース」の「鉄道」カテゴリーの記事『「米軍用国鉄」芦屋線が廃止された日 旅客営業わずか11年 -1961.6.1』(2022.06.01公開) で述べられている

── 一般人用の駅は筑前芦屋駅のみで、そこからさらに西へ回り込み、基地内に専用の乗降場が設けられていました。 ──

という一文だ。交通系のサイトとして定評のある「乗りものニュース」の記事であり、それなりの根拠を元に書かれていて信憑性は高いと思われるから、

筑前芦屋駅からさらに西へ回り込んだ所に芦屋乗降場があった

と理解することができるだろう。

さらに、それを裏付けてくれそうな写真も発見されたので右に示した。Wikipediaの「芦屋線」および「芦屋乗降場」にも似たような写真が添えられているが、

それが恐らく旅客営業開始前の1948年に米軍が撮影した空中写真「若松,芦屋」(写真番号:USAwide-R424-69) であり、必ずしも旅客営業中の様子とは言えないのに対して、

右に示した空中写真「北九州(1960)」(写真番号:KU601YZ-C3-47) は廃止直前の1960/05/26撮影だから、間違いなく旅客営業当時を捉えたものだと言い切れる。

さらに、それを裏付けてくれそうな写真も発見されたので右に示した。Wikipediaの「芦屋線」および「芦屋乗降場」にも似たような写真が添えられているが、

それが恐らく旅客営業開始前の1948年に米軍が撮影した空中写真「若松,芦屋」(写真番号:USAwide-R424-69) であり、必ずしも旅客営業中の様子とは言えないのに対して、

右に示した空中写真「北九州(1960)」(写真番号:KU601YZ-C3-47) は廃止直前の1960/05/26撮影だから、間違いなく旅客営業当時を捉えたものだと言い切れる。

筑前芦屋駅よりも先にある線路を見ていくと、北西側に分岐する多数のもの(右図中の黄色の線)はいずれも貨物積み下ろし用とみられる施設内で途切れていて、それより先に線路と見られるものは一切存在しない。

この写真で見る限り、芦屋乗降場の場所は筑前芦屋駅よりも北側ではあり得ないことになる。

一方、筑前芦屋駅の西側(写真左側)では、それこそ「西へ回り込む」ようにして円弧を描く線路が延びているから(右図中の赤破線)、その行き着く先が、芦屋乗降場と考えられるのではないだろうか。

なお、右の画像はページレイアウトの都合上大幅に縮小しているため、画像をクリックすると少し大きな画像も見られるようにしてある。そちらには余計な書き込みもしていないので、撮られたままの様子がより分かりやすいだろう。

●路線データの完成

以上の通り、芦屋乗降場に至るまでの全区間の線路が航空写真で見られると分かったので、路線データの作成は専ら航空写真だけを元にして行った。

遠賀川駅~筑前芦屋駅間については、最初に述べた通り、上のマップでも見られる1961-1969年の航空写真に明瞭に写っているので、ソフトウェア「カシミール3D」でその航空写真を表示させ、

そこに写された線路をなぞる形でデータを作成していく。

また筑前芦屋駅~芦屋乗降場間についても、芦屋乗降場の場所が分かってみれば、同じ航空写真で車道の一部に線路跡だと分かる箇所があり、その部分をなぞってデータ化した上で、

1961-1969年の航空写真では線路跡が途切れる区間も、上に掲げた空中写真「北九州(1960)」で見られる線形を模すように補完して、全体を1本の線として繋げている。

そして最後に、「カシミール3D」の表示を最新の航空写真に切り替え、線路跡などの遺構が現在まで残る箇所や現行線との接続部分などで、

高精度の最新の写真をズームレベルを上げて表示した際でも作成したデータが無理なく重なるように微調整をしたら完成だ。

最上部のマップに赤太線で表示されるのが、まさにそうして作成までこぎ着けた路線データである。

ほんの短い路線なのに、信頼できそうな情報源が少ないゆえ、そこにたどり着くのに時間を要したものもあって、ほかの路線よりも格段に多くの手間をかけてしまったが、

一応は自分なりに納得のいく内容と精度でデータが作れたように思っている。

ただし、限られた資料では推測で補うしかない領域も残り、一部には誤りを含んでいるかもしれないので、今後もし新たな知見が得られれば、随時それを盛り込んでより確実な内容に改めたいと考えている。

路線の様子については、廃止直後の時期に撮られたとみられる(※1)1961-1969年の航空写真が公開されていて上のマップでも見ることができ、遠賀川-筑前芦屋間に限れば、その線形は明瞭に捉えられている。 ただ、筑前芦屋駅の位置となると、きちんとした旅客乗降用のホームを持たなかったらしい(※2)だけに、航空写真のみでは見定めるのが難しいようだ。 さらに、その先も芦屋乗降場まで延びていたとされる線路の行方も問題であり、その航空写真で見る限り、線路は筑前芦屋駅のすぐ北西側に接する貨物施設までしか続いていないが、廃止後ならばそれも致し方ないだろう。

さらに、それを裏付けてくれそうな写真も発見されたので右に示した。Wikipediaの「芦屋線」および「芦屋乗降場」にも似たような写真が添えられているが、 それが恐らく旅客営業開始前の1948年に米軍が撮影した空中写真「若松,芦屋」(写真番号:USAwide-R424-69) であり、必ずしも旅客営業中の様子とは言えないのに対して、 右に示した空中写真「北九州(1960)」(写真番号:KU601YZ-C3-47) は廃止直前の1960/05/26撮影だから、間違いなく旅客営業当時を捉えたものだと言い切れる。