■基本データ (1)

路線名 : 筑肥線 (旧線区間)■基本データ (2)

廃止区間 : 博多 - 姪浜

運営 : 国鉄

営業キロ : 11.7km

廃止日 : 1983/03/22

途中駅数 : 7

路線名 : 筑肥線 (旧線区間)

廃止区間 : 虹ノ松原 - 山本

運営 : 国鉄

営業キロ : 10.4km

廃止日 : 1983/03/22

途中駅数 : 3

■路線データ作成要領 (1) 博多-姪浜間

この区間は1963年に行われた博多駅の移転に伴って経路が変更されているが、大都市圏だけに航空写真のバリエーションが豊富なことから、(旧)博多駅への経路は1945-1950年の航空写真に、 (新)博多駅への経路なら1961-1969年や1974-1978年の航空写真に、それぞれ上のマップの表示を切り替えることで、いずれも現役時代の様子を見ることができる。 従って路線データの作成も、航空写真を元にするだけで十分そうではあったが、途中駅の位置確認などの用途もあるので、まずは過去の地形図を入手した上で作業に取り掛かることにした。■路線データ作成要領 (2) 虹ノ松原-山本間

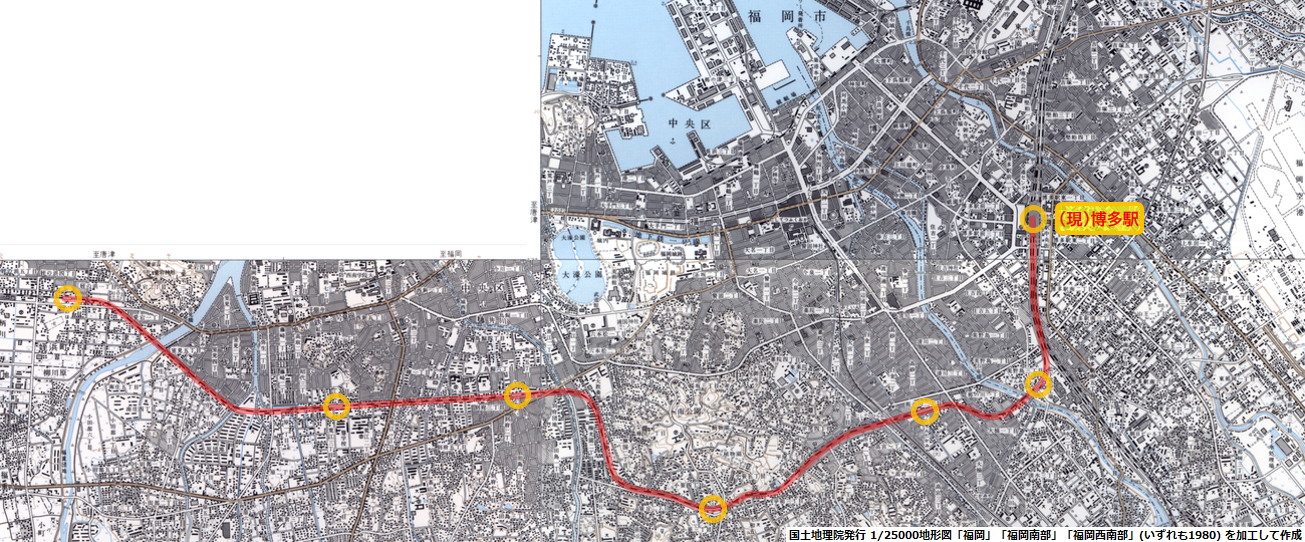

1/25000の地形図でこの区間を揃えようとすると、3つの図版にまたがっていたため、それらを繋ぎ合わせることになったが、まずは(新)博多駅が起点となった廃止直前の状況を描いたものとして、 「福岡」(1980),「福岡南部」(1980),「福岡西南部」(1980) を入手、繋ぎ合わせて筑肥線の周辺部だけを抜き出したものが下の画像だ。

さらに(旧)博多駅が起点だった時代についても、「福岡」(1960),「福岡南部」(1960),「福岡西南部」(1960) が入手できたので、同様に編集したものを、下の画像にマウスを合わせた時に切り替えて表示するようにしている。

新旧どちらの経路を描いた地形図でも、赤でハイライトしたのが筑肥線の廃止区間になる。 2つの図面をピッタリ同じ位置に重ねるのはなかなか難しく、切り替えながら見比べた時に位置に若干のズレがあるのはお許し頂くとして、 経路の違いが博多駅の近くだけにとどまらず、ひと駅手前の筑前簑島駅付近から始まっていることが分かるようにと考えて、このような仕掛けで見られるようにしてみた。

いずれの図面もページ幅に合わせて大幅に縮小し、余計な注記も加えたため、少し大きな画像も下記リンクから見られるようにした(原寸に近い大きさでの公開は許されないので、それでもサイズをかなり抑えているが)。

・1980年発行(新しいほう)の地形図の少し大きな画像 ・1960年発行(古いほう)の地形図の少し大きな画像

さて路線の線形を知るには、先に触れた通り地形図を見るまでもなく航空写真でも十分だったのであるが、写真ではハッキリしない駅の位置を地形図から探ろうとすると、あれ?、どうも数が2つ足りないようだ (上の地形図でオレンジ色の丸印を付けたのが駅記号が描かれた位置)。 調べてみると地形図で見当たらないのは平尾駅と筑前庄駅で、ともに1941年に早々に廃止されていたことが分かり、廃止後に発行されたこれらの地形図には当然のことながら載っていないのだった。

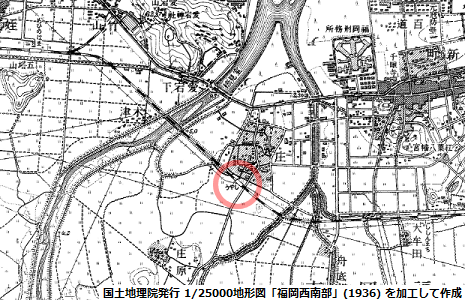

そこで駅があった頃の地形図を探したところ、まず筑前庄駅が 1/25000地形図の「福岡西南部」(1936) に描かれていることが分かり(下の左側画像の通り)、それを元に地図表示用の位置座標を決めることもできている。

ところがもう一方の平尾駅は、どうしても載っている地形図が見当たらない。こちらは1936年開業→1941年廃止で、6年間という短命に終わった駅だからか、その間にこの駅を描いた地形図の発行がなかったようだ。 1/25000地形図の「福岡南部」(1936) などは、「測量年:1936, 発行年月日:1940/06/30」となっていて、駅の開業日はWikipediaによれば1936/01/01だから、それが正しければこの駅も描かれていて然るべきところなのだが、実際には描かれていないのだ。

このまま平尾駅の位置座標が決められないと、マップにも駅の位置を表示することができない。 同名の駅があった九州電気軌道(九電、のちの西鉄)との乗換駅であり、九電のほうの平尾駅は地形図にしっかり描かれているから、その近くなのは間違いなさそうなのだが、 筑肥線が九電線と交差する地点の真下なのか、東西どちらかにいくらかずれた地点なのか、それが分からないと推定すらしようがない。

そこで今度は空中写真を探してみると、大都市圏の有難さがここでも発揮されて、なんと駅が営業中の1939年に撮影されたものが公開されていた!

下の右側にその画像を示しているが、九電との立体交差の少し左側(=西側)に、駅の建物とみられるものが写っていて、そこから地図表示用の位置座標を決められている。 駅の右手を見れば、すぐお隣に1925年以来路線廃止までずっと存在していた筑前高宮駅が至近距離にあるのが、この駅が短命に終わった理由のひとつだろうか(平尾駅の開業前や廃止後は筑前高宮駅が乗換駅とされていたようだし)。 せっかく乗り換えに便利な場所に駅を新設したのに、それに見合うほど乗り換え客が多くはなかったのかもしれない。

●1/25000地形図「福岡西南部」(1936) 赤丸の位置に筑前庄駅がある

※「しやう」という記載通り、改称の前年で駅名にまだ「筑前」が付かなかった●空中写真「福岡」(写真番号:B30-C2-29, 撮影年月日:1939/12/06) 筑肥線の平尾駅が中央やや左下に写る

※隣り合う筑前高宮駅とは300mほどの距離で、この駅がなくても徒歩で九電と乗換可能だった

以上で路線データ作成の材料が揃ったので、あとはソフトウェア「カシミール3D」での作業となる。 具体的には、新経路なら1974-1978年、旧経路なら1945-1950年の航空写真を表示した「カシミール3D」の画面上で、そこに写る線路をなぞる形で路線データを作成したのち、 表示する航空写真を最新を含む後年のものに切り替えて、遺構が残る箇所や現行線との接続位置などが、より精度の高い航空写真で縮尺を上げて見た時でもきれいに重なるよう補正した。

残る駅データについても、早くに廃止された2駅の位置が地形図と空中写真から特定できたため、廃止時まで存続して航空写真にクッキリと写るその他の駅とともに「カシミール3D」上で地点登録を行ったら、 上のマップに表示するための全データが完成だ。

こちらの区間は、1974-1978年の航空写真に往時の姿がしっかりと収められており、途中駅の位置などもほぼ航空写真から明らかであったが、駅の位置についてはより確実な資料を求めて、過去の地形図も入手している。 さほど距離が長くない割に、きれいに地形図の図版の境界にまたがっていて、1/25000地形図では「唐津」(1978),「徳須恵」(1978),「浜崎」(1978),「相知」(1978) という4つの図版を繋ぎ合わせる必要があった。

右に示した画像が、4つの図版を繋ぎ合わせたものから、この廃止区間の周辺部だけを抜き出したもので、赤でハイライトしたのが筑肥線の廃止区間だ。 ページレイアウトの都合から大幅に縮小したため、画像をクリックすれば少し大きめの画像も見られるようにしてある(原寸に近い大きさでの公開は許されないので、それでもサイズをかなり抑えているが)。

ここで余談を挟むが、この区間を走る列車は、画像右上の虹ノ松原駅を出たら、一旦は虹ノ松原の縁を進んで東唐津駅まで北上し、そこでスイッチバックをして南へ進路を変えていた。 そのスイッチバックを解消するために線形が改められたことが、この区間の廃止に繋がるのであるが、地形図を良く見ると、改良後の新線が一部ではあるが建設中の記号で早くも描かれていて(オレンジ色でハイライトした2箇所)興味深い。 廃止される5年前の地形図ではあるが、その頃すでに新線の建設工事がある程度まで進んでいたことが窺える。

話を戻すと、地形図を確認したことにより、途中駅の位置がいずれも航空写真から推定される位置で間違いないと分かったため、路線データの作成は航空写真を表示した「カシミール3D」上での作業だけで完結することになった。

まずは1974-1978年の航空写真を表示した「カシミール3D」の画面上で、そこに写る線路をなぞる形で路線データを作成したのち、表示する航空写真を最新を含む後年のものに切り替えて、 遺構が残る箇所や現行線との接続位置などが、より精度の高い航空写真で縮尺を上げて見た時でもきれいに重なるよう補正する。

続いて駅の位置について、航空写真の表示を元に「カシミール3D」上で地点登録を行って駅データを作成させたら、上のマップに表示するための全データの完成である。