大きな地図を別ウインドウで開く

■基本データ

路線名 : 佐賀線

廃止区間 : 佐賀 - 瀬高

運営 : 国鉄

営業キロ : 24.1km

廃止日 : 1987/03/28

途中駅数 : 10

■コメント

路線データについては、独自作成が未着手なので、国土交通省「鉄道時系列データ」をそのまま表示させている。

ただし途中駅データについては、国土交通省「鉄道時系列データ」ではなく、Wikipedia「佐賀線」の位置情報を利用させて頂いた。

この路線が現役だった頃の1974-1978年の航空写真で運行当時の姿を窺うことができるほか、1987-1990年の航空写真でも、廃止の直後とみられるため(※)路線跡が明瞭に残されている様子を見ることができる。

それなりの距離がある路線ながら、トンネルが全くなく全区間の様子が空撮でしっかりと収められているため、路線データを作成する際も、航空写真を元にするだけで十分な精度のものができるかもしれない。

ただし、途中駅については、航空写真にハッキリとは写らない小さな駅も少なくなく、駅の位置を知る上では地形図の手助けも必要になりそうだ。

(※)佐賀駅周辺の画像が、1987年撮影の空中写真「久留米」(写真番号:CKU872-C12A-7 など)と一致するのを確認した。撮影日が1987/09/20なので廃止の半年後になる。

という訳で路線データの作成に取り掛かるのはまだ先になりそうなのだが、ある理由から少々興味を持っていたので、地形図のほうは先行して入手している。

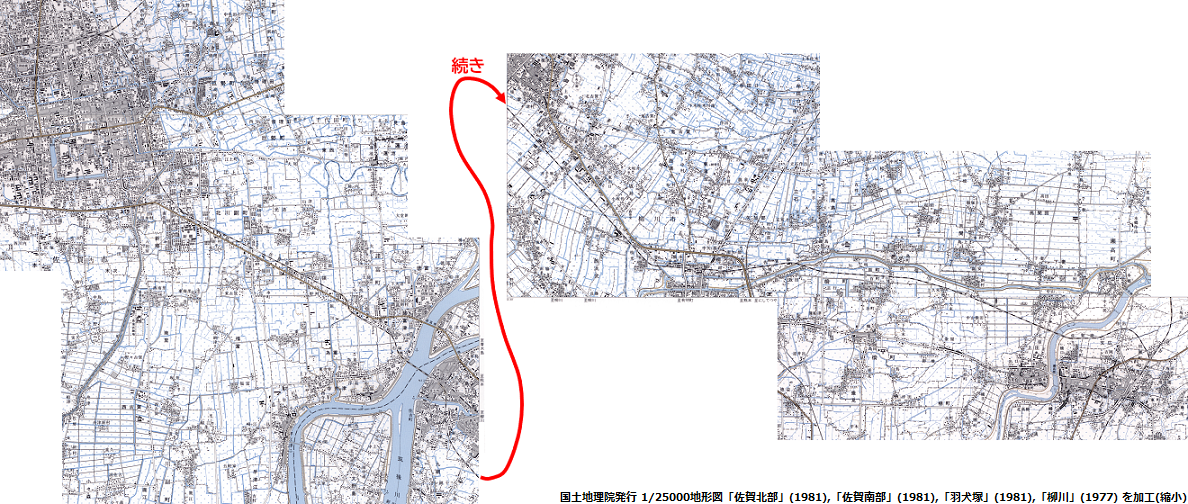

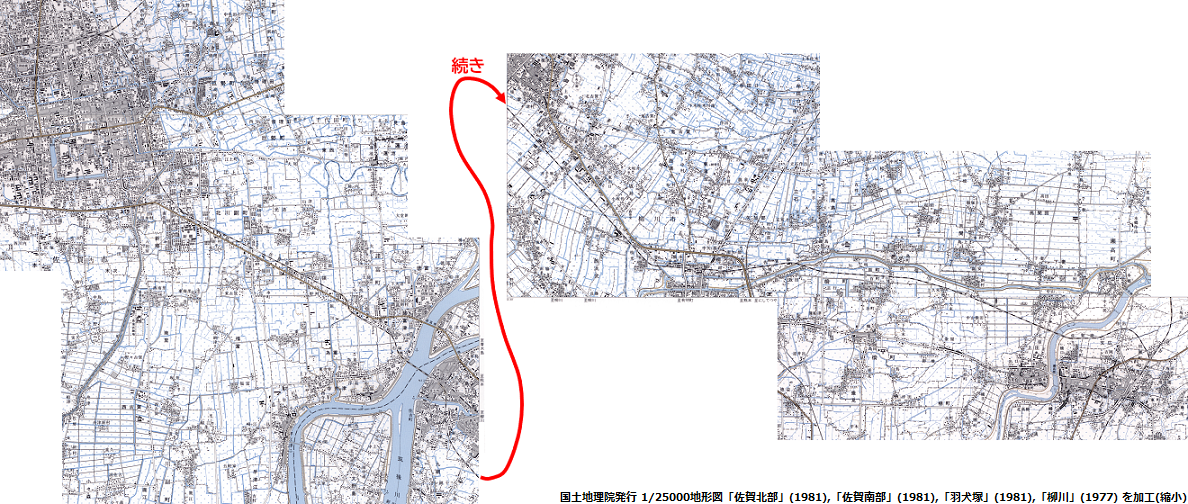

1/25000の縮尺の地形図でみると、この路線は4つの図版にまたがっていて、「佐賀北部」(1981),「佐賀南部」(1981),「羽犬塚」(1981),「柳川」(1977) という計4図を繋ぎ合わせることになった。

すぐ下に示したのが、繋ぎ合わせたのち、この路線の周辺部だけに絞った画像だ。ページレイアウトの都合で大幅に縮小したため、画像をクリックすれば少し大きめの画像も見られるようにしてある。

※クリックで見られるほうの画像は、下の画像のように不連続な箇所がない、きちんと連続したものにしてあるが、そのためサイズがかなり大きいことにご注意頂きたい。

なおこの路線は、起点の佐賀駅が1976年の高架化に伴って100mほど北側に移転しており、前後で佐賀駅付近の線形にも違いがみられるが、

その変遷の各段階は航空写真でも良く捉えられているから、ページ上部のマップで航空写真を切り替えながら見て頂くと、変わりゆくさまを再現できて興味深い。

まず1961-1969年の航空写真は、旧駅しかなかった頃なので、佐賀線のほか佐賀駅で接続する長崎本線も当然ながら旧駅を目指しており、新駅はまだ影も形もない。

それが1974-1978年の航空写真になると、旧駅が引き続き現役である一方で、建設が始められていた新駅やそこへの線路が、かなり出来上がってきているのが窺える。

1987-1990年の航空写真になれば、新駅に代わって10年が経つので、街並みまでがすっかり新駅を中心としたものに変わったかのように見え、旧駅の跡地では土地の転用も相当に進んでいる。

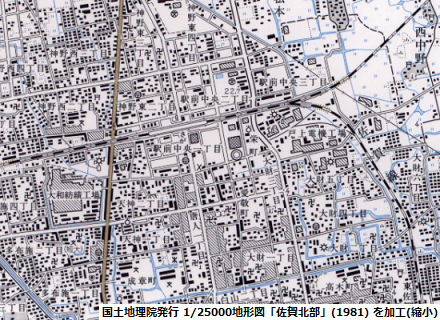

航空写真と同じようなことを地形図でも試みてみたのが右の画像だ。

航空写真と同じようなことを地形図でも試みてみたのが右の画像だ。

初期表示されるのは、路線全体を繋ぎ合わせた大きな地形図(上に表示したもの)の元にもなっていた「佐賀北部」(1981) で、佐賀駅の移転後なので新駅のみが描かれている。

それに対して、旧駅の頃の路線の線形を確認するためにさらに入手した、1世代前の図版にあたる「佐賀北部」(1975) では、現存する構造物として旧駅や旧駅への線路が描かれているだけでなく、

新駅や新駅への線路が建設中として既に描かれていたので、右の画像のマウスを合わせた時に、その1世代前の図版に切り替わるようにしてある。

もしご興味を持たれましたら、ぜひマウスを画像に合わせたり外したりして、両者を見比べて頂きたい。

─────────────

さらにこの路線には、名所といえる見所がひとつある。

ページ上部のマップで、表示を最新の航空写真(国土地理院(※))に切り替えて線路を追っていくと、筑後川を渡るところで見られるコイツだ。

(※)他の航空写真でも見られるが、国土地理院の最新のものが一番写りがいいようだ

それは「筑後川橋梁(筑後川昇開橋)」と呼ばれる、珍しい鉄道用の可動式橋梁。

佐賀線が建設された時代は、主要な交通機関が船であり、筑後川では大型船の往来も激しかったことから、橋の中央部が昇降して船舶が通れる構造が採用されたという。

重要文化財や機械遺産に指定された貴重な建造物なので、佐賀線の廃止後も保存され、現在も歩道橋としての活用が続けられている。中央の可動部は今もなお1日数回の昇降が行われて、貨物船などの航行を可能にしているとか。

それは「筑後川橋梁(筑後川昇開橋)」と呼ばれる、珍しい鉄道用の可動式橋梁。

佐賀線が建設された時代は、主要な交通機関が船であり、筑後川では大型船の往来も激しかったことから、橋の中央部が昇降して船舶が通れる構造が採用されたという。

重要文化財や機械遺産に指定された貴重な建造物なので、佐賀線の廃止後も保存され、現在も歩道橋としての活用が続けられている。中央の可動部は今もなお1日数回の昇降が行われて、貨物船などの航行を可能にしているとか。

航空写真と同じようなことを地形図でも試みてみたのが右の画像だ。

それは「筑後川橋梁(筑後川昇開橋)」と呼ばれる、珍しい鉄道用の可動式橋梁。 佐賀線が建設された時代は、主要な交通機関が船であり、筑後川では大型船の往来も激しかったことから、橋の中央部が昇降して船舶が通れる構造が採用されたという。 重要文化財や機械遺産に指定された貴重な建造物なので、佐賀線の廃止後も保存され、現在も歩道橋としての活用が続けられている。中央の可動部は今もなお1日数回の昇降が行われて、貨物船などの航行を可能にしているとか。