大きな地図を別ウインドウで開く

■基本データ

路線名 : 世知原線

廃止区間 : 肥前吉井(現:吉井) - 世知原

運営 : 国鉄

営業キロ : 6.7km

廃止日 : 1971/12/26

途中駅数 : 2

■路線データ作成要領

この路線は現役当時に撮られた航空写真が1961-1969年の不鮮明なものしかないのだが、線路跡が早くからサイクリングロードとして整備されたことから、

1974-1978年の航空写真でも元々の線形をしっかりと確認できるので、路線データの作成は主として1974-1978年の航空写真を元にして行うことにした。

ただし途中駅の位置については、航空写真にはハッキリと写らず、特定するのが困難だったため、まずは地形図の入手から取り掛かっている。

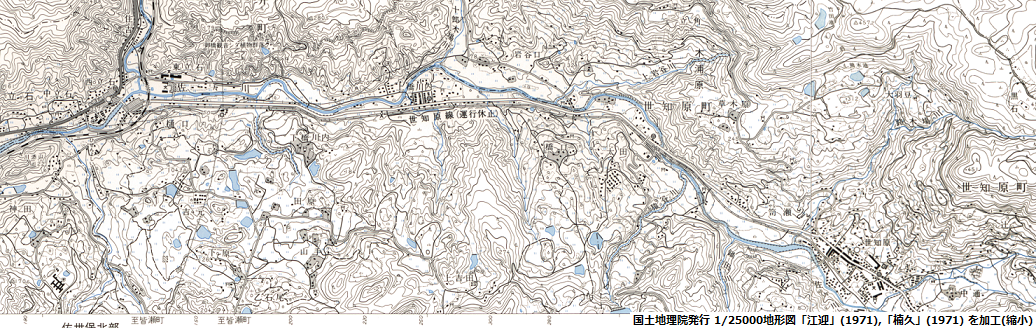

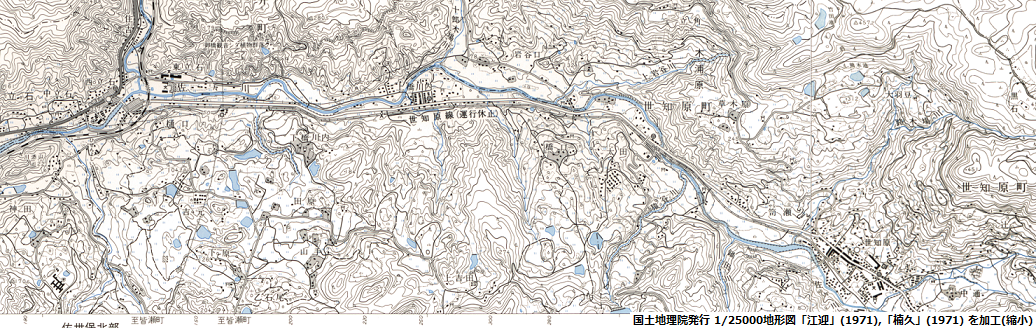

1/25000縮尺の地形図でこの路線が描かれたものとしては、「江迎」(1971) と「楠久」(1971) が最新で最も精度が高いようだ。

廃止年のものなので載っていない可能性のほうが高いと思われ、あまり期待せずに入手してみたのであるが、なんと「運行休止」の文字が添えられ休止中を示す白一色の記号に変えられながらも、ちゃんと載っていてくれた。

どうやら、4月1日に営業が廃止(実質的な運行終了)されたのち、正式に廃止される12月26日までの間は「休止」として扱われていたらしく、その時期に測量されたためにこのような表記で描かれたのだろう。

下の画像が、「江迎」(1971) と「楠久」(1971) を繋ぎ合わせて、この路線の周辺部に絞って抜き出したものだ。

レイアウト上の都合から大幅に縮小したため、画像をクリックすれば少し大きめの画像も見られるようにしてあるが、原寸に近い大きさでの公開は許されないので、それでもサイズを相当に抑えている。

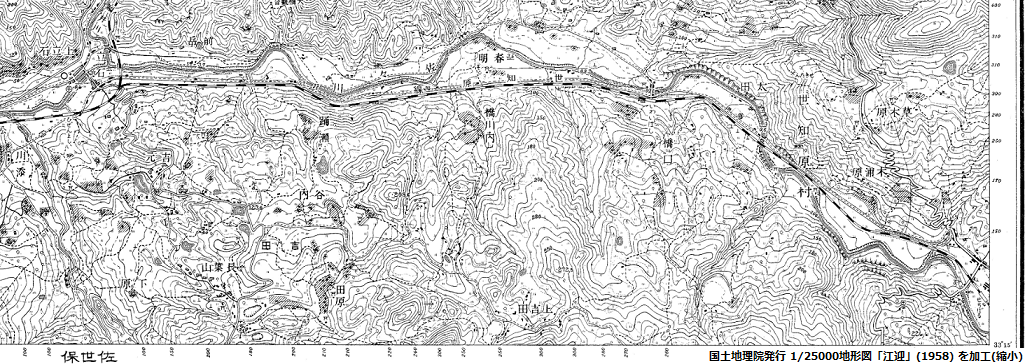

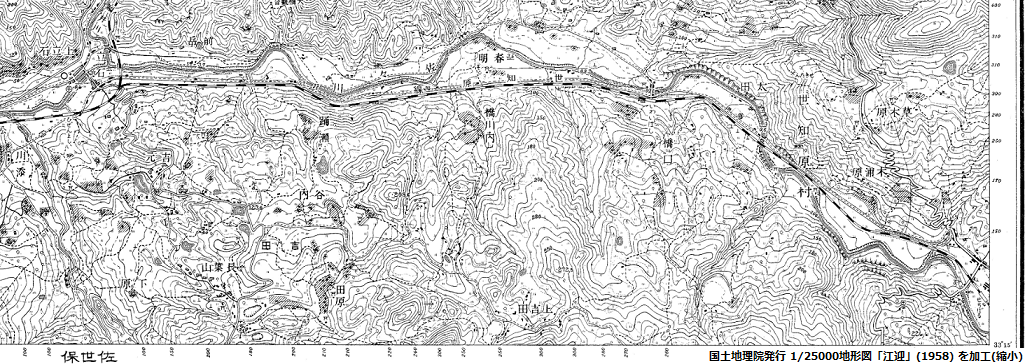

この路線がきちんとした線路記号で描かれたものを見ようと思ったら、1世代前の版は「江迎」(1958) まで遡ることになる。

色はモノクロになり等高線の書き方も少々アバウトになって精度には欠ける感じだが、その代わり1つの図版に全線が入っていて繋ぎ合わせる手間をかける必要はなかった。

せっかくなので、こちらもこの路線の周辺部に絞って抜き出したものを下に示しておく。クリックで少し大きめのものが見られる点は、上の画像と同様だ。

さて、駅の位置を確認したくて入手した地形図であるが、上に掲げた2種類の版には、いずれも2つある途中駅のうち祝橋駅しか描かれていない。

祝橋駅についてはこれらの地形図を元に、航空写真上での駅の位置が判別できたので、得られた成果もあったのだが、それだけでは不十分だ。

もうひとつの御橋観音駅は1944年に早くも廃止されていた駅で、開業も1934年と遅かったから、10年間ほどしか存在した期間がなく、その短い間に発行された地形図でなければ描かれていないのだろう。

ところが、ある程度の精度を持つ1/25000や1/50000の縮尺のものを探しても、どうやらその期間中に発行された図版は見当たらないようだ。

そこで検索対象を地図全般に広げたところ、20万地勢図「長崎」(1942) にこの駅が載っているのを発見した。恐らくそれが、御橋観音駅を描いた唯一の図版だろう。

ようやく見つけた御橋観音駅ではあるが、その図面でこの路線の周辺部を見ると右図のような具合だ。

そこで検索対象を地図全般に広げたところ、20万地勢図「長崎」(1942) にこの駅が載っているのを発見した。恐らくそれが、御橋観音駅を描いた唯一の図版だろう。

ようやく見つけた御橋観音駅ではあるが、その図面でこの路線の周辺部を見ると右図のような具合だ。

20万の1なんて縮尺だから見る前から分かってはいたが、たいして縮小した訳でもないのに、この通りのアバウトさで位置の特定もへったくれもなく、おおよそのエリアが絞られた程度に過ぎなかった。

この御橋観音駅は、最上部のマップで表示できる1974-1978年や1961-1969年の航空写真で全く位置が分からないばかりか、Wikipedia でも位置座標が明らかにされておらず(2025/10/07現在)、

今のところ手掛かりがないに等しいのだ。このままでは、最上部のマップに駅の位置を表示することができない。

────────────

そこで最後の手段として、個別に公開されている空中写真を当たってみることにした。

あまり役に立たなかった先の20万地勢図ではあるが、おおよその位置を知れたことから、注目すべきエリアが最初から絞られていて手間を省けたのは、20万地勢図の効用だろうか。

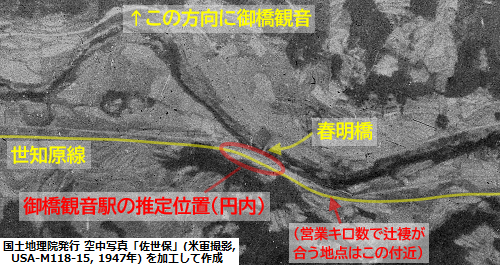

戦前の古いものでしかも1934~1944年という狭い期間に限られるから、ダメ元で探したところで案の定、そんな都合の良い要望に叶うものは無かったのではあるが、なんと米軍撮影による1947年の写真が見つかった。

駅の廃止後ではあるが3年しか経過しておらず、戦後の混乱期ゆえに廃止前とさほど様子が変わっていないことも期待できる。解像度が現代のものより格段に劣るものの、廃止直後の状況が窺える貴重なものだ。

結論を先に書いてしまうと、解像度の低さゆえ、位置の特定にまでは至らなかったものの、その候補地をかなり狭められてはいる。

結論を先に書いてしまうと、解像度の低さゆえ、位置の特定にまでは至らなかったものの、その候補地をかなり狭められてはいる。

右に示したのがその空中写真で、画像をクリックすることで、少し大きめで余計な書き込みもない写真が見られるようにしてある。

ひとつ上に掲げた20万地勢図から推定される駅の位置は赤色の楕円内で、写真からも楕円内には森林の範囲が及んでいないことが分かり、駅を設けるための土地が確保できそうだ。

逆に楕円の範囲外には、駅ができる余地があまりなさそうに思われる。

ここでは以下の理由から、円内でもやや左寄り(西寄り)の地点を駅の推定位置に仮決めすることにした。

・駅名からして御橋観音への下車駅だったと思われるから、御橋観音がある川の対岸へ渡れる春明橋に近いだろう

・春明橋と線路の間にはかなりの高低差があり、現在では橋の南側に、西へ曲がり込むような坂道が接続している

・その坂道が以前からあったとすれば、乗降客がその道との間を行き来する上で、駅が春明橋の西側にあるほうが便利

そこを仮の位置と決めた時に最もスッキリしない点は、この路線の営業キロ数と整合性が取れないこと。

Wikipedia によれば、起点の肥前吉井駅から2.0km、隣の祝橋駅まで1.8kmとされているが、仮決めした位置では肥前吉井駅に近過ぎてしまうのだ。

そのキロ数通りになる地点を探ると、右の画像に赤矢印で示したあたりになるのだが、写真ではあまり駅がありそうな様子が感じられず、また春明橋にも遠すぎてしまう。

ただ、古い時代の鉄道ではキロ数が必ずしも正確でない事例をこれまでに多く見てきたので、この1点だけを以て推定した位置を否定するにはちょっと弱いかなと思っている。

とはいえ、大した根拠もなく単なる思い付きの理由から推定したことゆえ、全く違う可能性だって大いにあり得ることなので、その程度の結論を表に出すべきか迷ったのだが、

上部のマップでは推定した地点を御橋観音駅の位置として示しつつも、そこに添える駅名の表記を「御橋観音(推定)」として、疑わしさがあると明らかに分かるようにすることで折り合いを付けることにした。

────────────

どうにか駅の位置問題に決着をつけられたら、路線データの作成はソフトウェア「カシミール3D」上での作業だけで完結する。

路線の線形が航空写真で明らかなので、まずは1974-1978年の航空写真を表示させた「カシミール3D」の画面上で、そこに写る線路をなぞるようにして路線データを作成したのち、

表示する航空写真を最新のものに切り替えて、今なお遺構が残る箇所では地図のズームレベルを上げてもそこに重なるよう若干の位置補正を加えて精度を高めた。

続いて、やはり1974-1978年の航空写真を表示させた「カシミール3D」上で、途中駅の位置だと分かった(またはそうと決めた)場所の地点登録を行えば、駅データも仕上がって、

上のマップに表示するための全データが完成である。

そこで検索対象を地図全般に広げたところ、20万地勢図「長崎」(1942) にこの駅が載っているのを発見した。恐らくそれが、御橋観音駅を描いた唯一の図版だろう。 ようやく見つけた御橋観音駅ではあるが、その図面でこの路線の周辺部を見ると右図のような具合だ。

結論を先に書いてしまうと、解像度の低さゆえ、位置の特定にまでは至らなかったものの、その候補地をかなり狭められてはいる。