■基本データ(1931~1944年)

路線名 : 佐世保鉄道線 → 国鉄松浦線 (1936年国有化)■基本データ(1944~1971年)

廃止区間 : 四ツ井樋(旧:四ツ指) - (旧)臼ノ浦

運営 : 佐世保鉄道 → 国鉄

営業キロ : 3.1km

廃止日 : -

途中駅数 : 2

路線名 : 国鉄松浦線 → 国鉄臼ノ浦線 (1945年に松浦線から分離)

廃止区間 : 佐々 - (新)臼ノ浦

運営 : 国鉄

営業キロ : 3.8km

廃止日 : 1971/12/26

途中駅数 : なし

■コメント

1944年を境に、起点駅も終点駅も変更になった路線だが、案外そのことがきちんと理解されていない感がある。

例えば Wikipedia を見たときも、起点駅が変更(四ツ井樋駅→佐々駅)された件はきちんと説明されているが、 終点駅の変更(というか移動)については、文章では何も書かれておらず(2025/10/08現在「臼ノ浦線」「臼ノ浦駅」のいずれでも触れられていない)、 「臼ノ浦線」に添えられた路線図に「臼ノ浦駅(I)」「臼ノ浦駅(II)」と区別して書かれていることから暗にそれが示唆されているに過ぎない。

しかも、良く見ないと距離が3.5km→3.8kmと変更されたのが読める程度で、新旧の駅舎が300mほど離れていただけかと読み過ごしてしまいそうな書きぶりなのだが、 実はこの2つの距離は起点とする駅が全然違うので(2025/10/08現在の Wikipedia ではその違いを示す注記も漏れている(※))、 実際には1km近くも離れているからもはや全く違う場所というべきであり、その前後で同名の駅を名乗ったのが不自然に思えるほどの大移動だったのだ。

(※) 「駅一覧」の表で営業キロを見比べれば気付けるようになってはいるが‥‥

その変遷は、1/50000の地形図がきちんと見せてくれているので、まずはその地形図をご覧頂こう。

右に示した画像は、初期状態で表示されるのが1/50000地形図の「佐世保」(1932) で、国有化される前の佐世保鉄道時代のものになる。 赤でハイライトしたのが、のちの臼ノ浦線で、駅の位置を黄色の丸印で示した。

この時点での起点駅は四ツ指駅(1936年に四ツ井樋駅に改称)で、黒石駅(1936年に肥前黒石駅に改称)・大悲観駅という2つの途中駅を経て、終点の臼ノ浦駅が置かれたのは線路が臼ノ浦集落に差し掛かったあたりだった。

一方、画像にマウスを合わせた時に切り替わるのが1/50000地形図の「佐世保」(1945) で、この年はまだ臼ノ浦線ではなく松浦線の一部だったかもしれない(測量が2月までなら)。

それはともかく、四ツ指駅があった場所から駅がなくなって(そのためか小浦駅が移転している)、起点駅がかなり離れた佐々駅に移ったかと思えば、2つあった途中駅は消えてなくなり、 さらに終点の臼ノ浦駅までもが臼ノ浦集落よりかなり手前に移動するという、計3つの大きな変化がいっぺんに起きていたのが分かる。

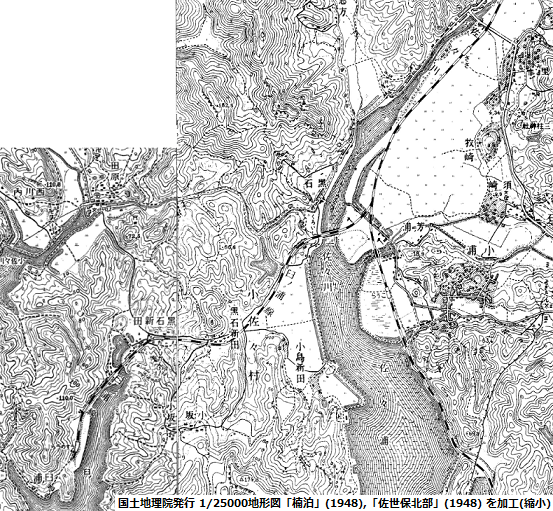

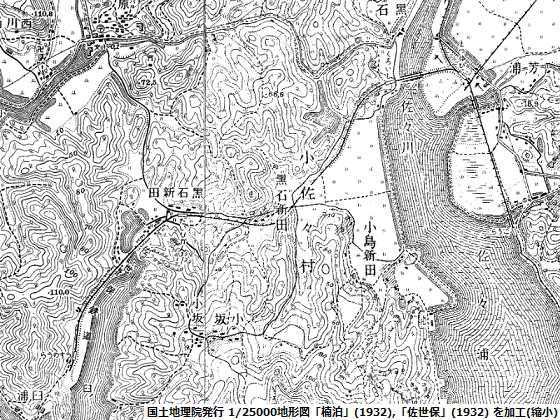

なお、はじめに入手したのは当然ながらより精細な1/25000縮尺の地形図なのだが、それだと2つの図版にまたがっていることが混乱を生じさせていて、 「佐世保北部」(1948) と「楠泊」(1948) を組み合わせた時には、東側の「佐世保北部」で起点駅が佐々駅に変わっている一方、西側の「楠泊」では臼ノ浦駅がまだ移転前の位置にあり途中駅も残ったままという、 かつて1度も実在したことのない状況が再現されてしまっていた。

また最新の「佐世保北部」(1971) と「楠泊」(1971) でも、臼ノ浦線に「運行休止」の文字が添えられ、記号も休止中を示すものに変えられたため、 特に縮小した時に他の地図記号に紛れて見にくくなっていた、という状況が見られている。

これらの事情から、ここでの解説に用いるには不向きと判断して1/25000図の利用は路線データ作成時の参照用だけにとどめることとし、解説用としてさらに1/50000図を入手することになったのだった。

このような経緯を持つ路線なので、路線データの作成も、(1) 1931~1944年、(2) 1944~1971年 という2種類のものを作成することにして、まずは参考までにと国土交通省の「鉄道時系列データ」を確認してみると、 臼ノ浦線に関するレコードは1件しかなく、年代による変遷はカバーされていないようだった。 そのこと自体は別に構わないと思うのだが、路線の線形を確認してみると、佐々駅と移転前の(旧)臼ノ浦駅とを結んでいて(最上部のマップで紫色の線が示す通り)、これまた1度も実在したことがない状況を示す事態になってしまっていた。

推測の域を出ないが、このデータを作成した担当者は、1/25000地形図の「佐世保北部」(1948) &「楠泊」(1948) という組み合わせを参照してしまったのではないだろうか。 通常なら地形図が嘘八百を描くことはないのだが、前段でも触れた通り、その組み合わせに限っては製図のタイミングが悪さをしたのか虚構が再現可能だったのだ。だとすれば、地形図も罪なことをしたものである。

■路線データ作成要領

● (2) 1944~1971年の路線データ

まずは、航空写真に運行当時の姿が収められている1944年以降の路線データを先に作成した。

最上部のマップでも、1961-1969年の航空写真を選べば、古くて解像度が低い写真ながらも現役当時の姿を見ることができ、 また1974-1978年の航空写真に切り替えても、多くの箇所で往時の線形がそのままの形を留めているのが分かる。 それらの航空写真はソフトウェア「カシミール3D」でも表示することができ、路線データの作成も航空写真の画像を見ながら行えるから手軽な作業だった。

手始めに、1961-1969年や1974-1978年の航空写真を表示させた「カシミール3D」の画面上で、そこに写る線路をマウスでなぞるようにして路線データを作成したのち、 表示する航空写真を最新のものに切り替えて、今なお遺構が残る箇所では地図のズームレベルを上げてもそこに重なるよう若干の位置補正を加えて精度を高めた。 この時代は途中駅がなく、路線データの両端が起点/終点の駅になるから、路線両端の座標をそのまま駅のデータとしても登録してしまえば、それで路線データは完成だ。

● (1) 1931~1941年の路線データ

この年代となると航空写真を頼ることができず、手掛かりにできるものは地形図しかない。 路線データ作成時の参考用に使えそうな組み合わせとして、1/25000地形図の「楠泊」(1948),「佐世保北部」(1948) というセットと、「楠泊」(1932),「佐世保」(1932) というセットの、計2組を予め入手してあった。 前者は1948年のものであり、本来なら (2) の時代の状況が描かれているべきなのだが、前段「コメント」でも書いた通り、少なくともこの路線に関しては、 「楠泊」(1948) に実際に描かれているのが1944年以前の状況だったから、そんな不完全さがここでは利用価値に転じたのだった。

ということで、「楠泊」(1948) と「佐世保北部」(1948) を繋ぎ合わせた地図をソフトウェア「カシミール3D」に読み込み、周辺にある三角点等を用いて位置合わせを行ったのち (古い地形図ゆえアバウトな位置にしか収まらず、作成したデータも精度が高いとは言えない出来になったが‥‥)、 この路線の線路記号をなぞる形で路線データの作成を行ったり、駅記号の位置から読み取れる座標で駅データを作成したりした。 さらに、四ツ井樋(旧:四ツ指)駅の位置や駅周辺の線形がなお不明だったので、「楠泊」(1932) と「佐世保」(1932) という地形図の組み合わせでも同様に作業して、必要なすべてのデータを揃えている。

最後に、路線データの作成に使用した2組の地形図を掲げておく。レイアウト上の都合から大幅に縮小したため、画像をクリックすれば少し大きめの画像も見られるようにしてあるが、原寸に近い大きさでの公開は許されないので、それでもサイズを相当に抑えている。