大きな地図を別ウインドウで開く

■基本データ

路線名 : 大隅線

廃止区間 : 志布志 - 国分

運営 : 国鉄

営業キロ : 98.3km

廃止日 : 1987/03/14

途中駅数 : 36

■コメント

路線データについては、独自作成が未着手なので、国土交通省「鉄道時系列データ」をそのまま表示させている。

途中駅データについては、国土交通省「鉄道時系列データ」ではなく、他の路線と同様に Wikipedia「大隅線」の各駅の位置情報を利用させて頂こうとしたのだが、なぜか位置情報が書かれていない駅も少なくなかった。

ほかの路線では、よほど古くに廃止されたなどのケースで「○△駅」の項目が未作成の駅を除いて、駅としての項目が作成されている駅ならばその「○△駅」の項目には位置情報がたいてい書かれているのに、

この路線では駅の項目がちゃんと作られていながら、そこに位置情報が書かれていないケース(※)が目立ったのだ。

(※) 2025/10/10現在、大隅大崎, 東串良, 論地, 大隅川西, 荒平, 諏訪, 柊原, 浜平, 大隅辺田, 大隅二川 の10駅は、各駅の項目に座標が表示されない

そこで、これらの10駅では国土交通省「鉄道時系列データ」の駅データを利用している(今のところ、この路線が国交省の駅データを利用した唯一のケースになっている)。

さらに、Wikipedia で駅の項目が作成されているのは、路線廃止時まで存続していた31の途中駅であり、1938年に早々に廃止されていた5駅については、Wikipedia に項目自体が見当たらなかった。

そればかりか、これらの5駅は国土交通省「鉄道時系列データ」にも駅のデータ登録がなかったため、どうにかして位置情報を得ないことには上のマップに駅の位置を表示できない。

これが国有化前の古すぎる駅なら、他の路線では切り捨てていることもあるのだが、この5駅はいずれも国鉄の駅として存在していた時期があるから何としても載せたかった。

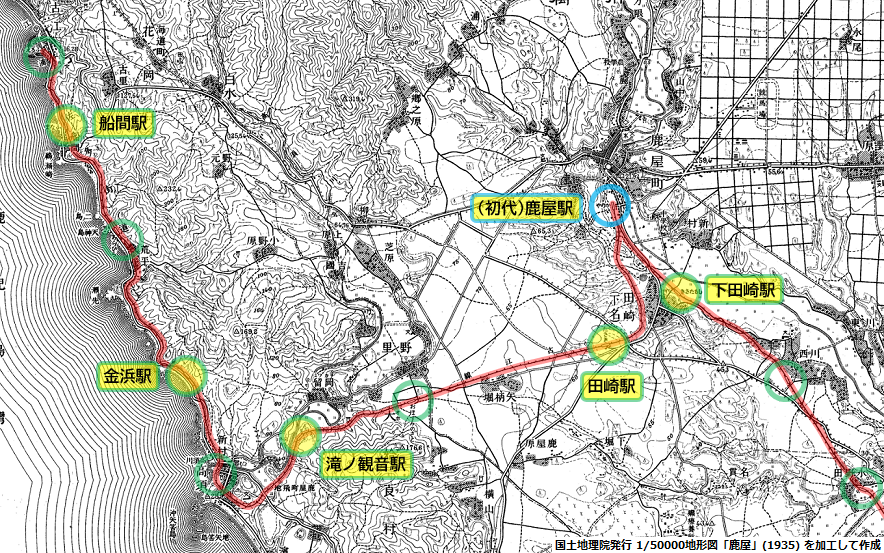

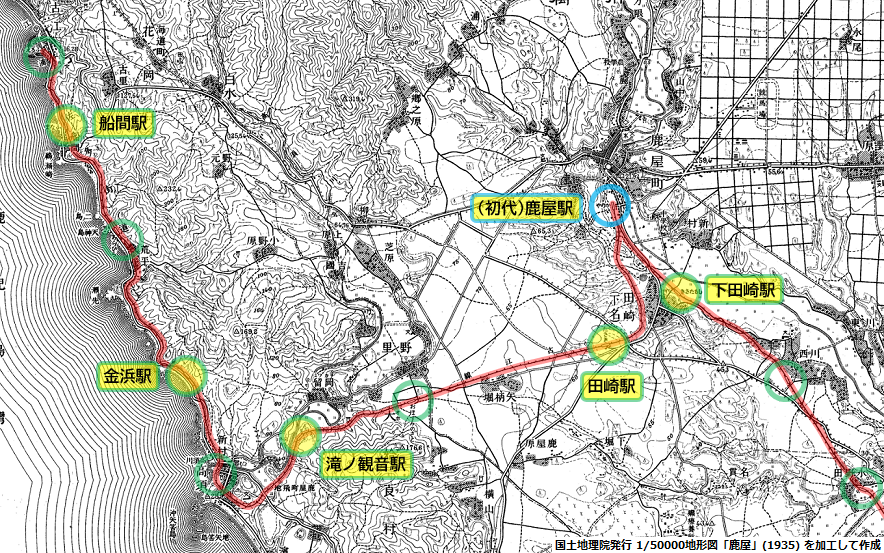

そこで過去の地形図に手掛かりを求めると、1/50000地形図「鹿屋」(1935) にこれらの駅が描かれていることが分かったので、地形図に描かれた駅記号の位置を座標化して、それを元に上のマップにも位置を示しているが、

古い年代の地図ゆえに位置精度は悪いかもしれない(地形図を「カシミール3D」に取り込み、三角点などで位置合わせを行ったのだが、古い地形図だけに正確さに欠けるのか、現代の地形図とあまりうまくは重ならなかったのだ)。

下に示したのが、その地形図からこの路線の周辺部だけに絞った画像だ。

ページの横幅に合わせてかなり縮小しているため、画像をクリックすれば少し大きめの画像も見られるようにしてあるが、原寸に近い大きさでの公開は許されないので、それでもサイズを相当に抑えている。

赤でハイライトしたのが、のちに大隅線になる路線だが、1935年当時は全線開通する前で画像左上隅の古江駅が終点であり、路線名をみても前身の「古江線」と書かれている。

駅の位置には丸印を付けて示しており、なかでも円内を黄色く塗った5つの駅が、着目した1938年廃止の駅たちだ。

そのほか、路線廃止時まで存続していた駅のうち鹿屋駅は、この時代は廃止時とは全く違う場所にあったため、「(初代)鹿屋駅」として、ひとつだけ色を青色に変えた丸印で示している。

元々軌間762mmの軽便鉄道として開業したこの路線は、鹿屋駅で折り返し運転が必要な構造となっていたものを、国有化後の1938年に国鉄標準の軌間1,067mm(いわゆる狭軌)に改めるとともに、

線形も改良されて折り返し運転が解消されており、その際に新しい線形に合わせて鹿屋駅の位置も移転となっていたのだ。

この(初代)鹿屋駅の位置も、Wikipedia では明らかにされていない(2025/10/11現在、「現在の鹿屋市向江町」と記述されるだけで位置の明示はない)ので、今回の作業で新たに位置を割り出せたことになりそうだが、

すでに触れた通り古くて精度の悪い地形図を拠り所としたため、上のマップに表示した位置はあまり正確とは言えないかもしれない(将来的には航空写真を用いた考察も加えたいところだ)。

ええい、ここまで来たらもう乗り掛かった舟だ。

ええい、ここまで来たらもう乗り掛かった舟だ。

この路線にはもうひとつ、線路の付け替えによって位置が移動した駅がある。それは海潟温泉駅で、旧駅の位置がやはり Wikipedia では明らかでないから、ここで解き明かしてしまおう。

駅の移転が1972年なので、1/25000地形図「桜島南部」の1966年と1974年の版を入手して、駅の周辺を切り替えて見られるようにしたのが右の画像だ。

初期状態で表示されるのは「桜島南部」(1966) で、その頃、大隅線の前身である古江線は、中央に描かれている海潟駅が終着駅だった。

一方、画像にマウスを合わせた時に切り替わって表示されるのが「桜島南部」(1974) で、そこには1972年に全線開通したあとの状況が描かれている。

線路をさらに北へと延伸させるにあたって線形が改められ、移動した位置に海潟駅に代わって生まれたのが海潟温泉駅であり、路線名もこのとき古江線から大隅線に改称されていたのだった。

このように海潟駅は、比較的近年の精度の高い地形図に描かれているばかりでなく、駅があった頃の姿が1961-1969年の航空写真に捉えられており、移転後となる1974-1978年の航空写真でも明瞭に残る路線跡を見ることができる。

そのため、位置座標はそれらの航空写真から割り出すことができ、その座標を元に上のマップにも「海潟(初代:海潟温泉)」駅の位置を表示した。

海潟駅の位置は、航空写真を用いて数値化したものだから、ほぼ正確な座標を示せていることだろう。

さて駅の位置だけは、上のマップに位置を表示させるために少しばかり先行調査を行ったが、路線データの作成や、駅の位置の精査は今後の作業予定としている。

この路線は現役だった頃の1974-1978年の航空写真で全線にわたって運行当時の姿を見ることができるものの、空撮では線形を窺えないトンネル区間も数多く存在しており、

トンネル内の線形を確認したり駅の正確な位置を知る上で、地形図の果たす役割が大きくなるに違いない。

このため、まずはこの路線の姿が描かれた地形図を入手してから、路線データの作成に取り掛かることになりそうだ。

ええい、ここまで来たらもう乗り掛かった舟だ。