■基本データ

路線名 : 山梨交通線

廃止区間 : 甲府駅前 - 甲斐青柳

運営 : 山梨交通

営業キロ : 20.2km

廃止日 : 1962/07/01

途中駅数 : 26(廃止時)

■コメント

国鉄/JR由来の廃線ではないが、趣味の山登りで終点の甲斐青柳駅跡を訪れたことがあり(そこが利用する富士川町営バスの発着所になっていた)、身近に接したことのある路線なので、例外的にラインナップに含めている。

この路線は1961-1969年の航空写真で、運行当時の姿(※)を見ることができるが、上のマップで表示をその航空写真に切り替えて頂くと分かる通り、終点の甲斐青柳駅付近だけは撮影範囲外になってしまっている。 往時の姿を全区間で見られる訳でないのは残念だが、撮影範囲外の区間も、路線跡が概ね道路に転用されたことで線形が残されたため、廃止後の1974-1978年の航空写真や、それこそ最新の航空写真でも、線形を窺うことなら可能だ。 なので、路線データのうち線形については、航空写真を元にするだけでも、十分な精度のものが作成できそうである。

(※) この航空写真はカバーするエリアが全国規模なので、地域によって撮影時期に1961~1969年のバラつきがあるが、甲府駅周辺は1962/05/14撮影の空中写真と写像が一致するのを確認しており、廃止直前の姿である。

しかし駅の位置となると話は別で、特に、いわゆる路面電車の様態だった併用区間(甲府駅前~上石田の手前までの、線路が道路上に敷かれていて、車と電車とで道路を共用していた区間)は、航空写真では駅の位置がまったく分からない。 それもそのはず、この路線の併用区間は、当時の一般的な路面電車と同じで、駅といっても今でいうところのホームなどなく、乗客は路上から直接車両に乗り込む方式だった(そのため車両の乗降口にはステップが設けられていた)。 目立つような構造物が何もなかったのだから、航空写真から得られるものがないのも道理なのだ。

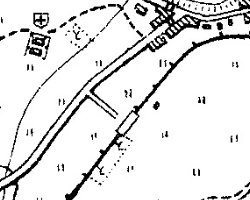

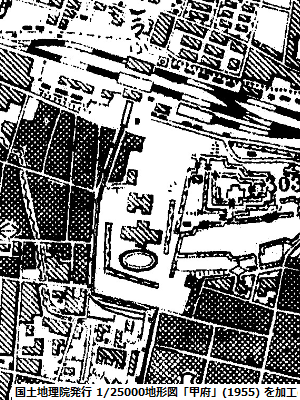

そのため、まずは地形図をあたってみた。この路線は1/25000の地形図では3つの図版にまたがっていたため、「甲府」(1955), 「小笠原」(1953), 「鰍澤」(1954) の3図を繋ぎ合わせて路線全体を見られるようにしたのが右の画像だ。 レイアウトの都合とはいえあまりにも縮小してしまったため、クリックすると少し大きめの画像も見られるようにしてあるが、原寸のままで出す訳にもいかないので、それでもサイズはかなり抑えてある。 右の画像は極端な縮小でもう何が何やらという状態なので、この路線を赤でハイライトしてみたが、どこをどう走っていたかをイメージする手助けに少しはなっているだろうか。

さて駅の位置を知りたくて入手した地形図なのに、いざ中身を見てみると、期待に反して駅がほとんど載っていない。 他の路線でも、路面電車の場合は路線記号だけが描かれて駅記号は省略されることが多いから、そもそも併用区間はあまり期待していなかったのだが、専用軌道区間ですら記載が省略されている駅が多かったのには大いに失望させられた。

中でも酷いのは「鰍澤」(1954) で、なんと1930年開業のこの路線が「建築中」とされたままで、そのためか図中には駅が1つも描かれていない! 「鰍澤」は1世代前の版が「鰍澤」(1929) まで遡るのだが、その1929年版ですでに「建築中」だったものが、24年経っても更新されていないというのは、怠慢ではなかろうか。 気になって1/50000地形図のほうを見てみたら、2年も早い「鰍澤」(1952) で、この路線は当然ながら開業後の姿が描かれていて長沢新町・甲斐青柳の2駅も載っていたりするのに、なぜ2.5万図では更新が滞ったのだろう?

それゆえか、国土交通省「鉄道時系列データ」の駅データを見ると、「駅位置推定」と注記されたデータがとても多くなっていた。なんと半数を超える15もの駅が「駅位置推定」のデータだったのだ。 国交省データの元情報は専ら地形図だから、その地形図に駅の位置が示されていない以上、これは仕方のないことのように思われる。

そんなことから、併用区間にある駅の位置を精査することは、今回の作業では潔く諦めることにした。地形図と航空写真のどちらにも手掛かりがないのなら、私にはもうそれ以上の手立てがない。 結果、併用区間内で上のマップに普通に駅の位置を示せたのは、起点の甲府駅前駅と、唯一地形図に場所が示された相生町の計2駅だけとなっている。 併用区間内のその他の駅は、Wikipedia「山梨交通電車線」の各駅の座標を元に位置を表示させて頂いた(該当する駅は、駅名の前に「(W)」を付けて区別している)。

●「甲府駅前」駅の位置について

この駅は、1953年に戦災復興事業の一環で駅前が整備されたのに伴って移転し、駅へのルートも変更になったため、駅の位置と甲府駅前-警察署前間のルートが、その前後で異なっている。

(1) 移転前の「(旧)甲府駅前」駅

移転前の状況を描いた地形図および撮影した空中写真を右に示した。

地形図は上の全体図を構成していたものと同じ1/25000図の「甲府」(1955) で、駅は駅前広場のど真ん中を真っ直ぐに突っ切った線路が国鉄甲府駅に突き当たる手前にあることになっている。

一方の空中写真は米軍撮影による「甲府」(USA-R1228-3, 1948年) で、駅前広場の南東隅に沿うように右カーブする微かな線形が辛うじて確認でき、実際は線路が駅前広場を分断するようなことはなかったようだ。

(空中写真にマウスを合わせると、写真に見られる線形を黄色で強調した画像に切り替わる)

空中写真では駅そのものの位置までは窺えないが、Wikipedia に「広場の南東隅に (中略) 上屋を持つ1面1線の停留場」との記載があることから、屋根を持つ建物の中にあったと考えられるので、 広場の南東隅で広場のすぐ脇に接するような位置の建物(切り替わった画像に黄色い長方形を描いた)の内部に駅があったと推定した。恐らく大きく外していることはないと思われる。

こうなると、気になるのはむしろ地形図のほうだ。線路をカーブさせることなく、そのまま国鉄の駅に向かって直進するよう描いた根拠は、一体何だったのだろうか。

(2) 移転後の「(新)甲府駅前」駅

同様に、移転後の状況を描いた地形図および撮影した空中写真を右に示した。

地形図は1/25000図の「甲府」(1960) で、甲府駅前駅が移転後の位置にあり線路の線形も改められているのは、主として駅や線路に着目する者としては歓迎なのだが、 鉄道記号以外にも目を向けると、街並みの様子が全然変わっていないことに気付く。建物の並びも道路の配置も、上の「甲府」(1955) がほぼそのままコピーされているに過ぎない。 甲府駅周辺はこの頃には戦災復興都市計画による土地区画整理事業がほぼ完成し、街並みが一変しているはずなのだが(章の冒頭で触れた通り駅の移転もその一環だった)、 それがまだ全然反映されていない中で、なぜこの路線だけが新しい姿で描かれることになったのかが逆に謎に思えてくる。

空中写真は「甲府」(MCB6210X-C9-12, 1962年) で、移転前の写真と同様に、マウスを合わせることで線路を黄色で強調した画像に切り替わるようになっている。 地形図でほぼ直角に曲がるように描かれた線形は、実際はもっと緩やかなカーブだったことが分かる。

移転前後の位置関係が分かるように、移転後の空中写真に、移転前の駅と線路の位置を重ねてみたものが左の画像だ(黄色が移転後、オレンジ色が移転前)。 アナログ的な手法で重ね合わせたので、若干のズレはあるかもしれないが大目に見て頂きたい(画像編集ツールはWindows標準のものしか持っていないので、Excelを駆使して行った)。

移転前のこの路線(オレンジ色の線)が通っていたのが、元々の平和通りの中央分離帯とされているのだが、戦後復興事業後の平和通りが、単に大幅に拡幅されただけでなく、その位置もかなり変わっていることが分かるなど興味深い。

ちなみに、移転前の姿を収めた米軍撮影の空中写真(1948年)はタイル形式による公開はなく、マップの表示には利用できないから、路線データの作成で使っているソフトウェア「カシミール3D」でも表示できない。 このあと行う予定の路線データの作成は、1961-1969年の航空写真を表示した画面上で作業することになりそうなので、移転前の旧線については、重ね合わせたこの写真を元にして位置や線形をデータ化する見込みだ (もちろん、それを見越しての重ね合わせ作業だったことは言うまでもない)。

●専用軌道区間の各駅の位置について

路線電車同然だった併用区間については、駅の位置の精査を諦めたのだったが、専用軌道区間(上石田駅以南)の駅については、どうにかしてマップに精度の高い位置を表示したい。

とはいえ先に書いた通り、地形図は駅記号の記載が省略された駅が多くてあまり頼りにはならないので、空中写真に活路を見出すことにした。

以下に駅の位置を特定した根拠等を駅ごとに示していく。起点側に近い(1)~(10)の駅あたりまでは位置の特定が容易で、Wikipedia や国交省データでも近い位置が示されていることが多いが、 (11)以南の駅になると判断が難しくなって、Wikipedia や国交省データが示す位置にも駅によっては大きな違いが見られるようになる。

※文中や画像中で Wikipedia から引用した説明文および座標は、いずれも2025/10/17現在のものである。

(1) 上石田駅

2面2線の構造を持つ駅だけに、空中写真でもしっかり目立つように撮られており、地形図でもほぼその位置に駅記号が描かれていて、難なく位置が特定できた。

その分かりやすさゆえか、この駅は Wikipedia でも国交省データでも、ほぼ同じ位置が示されている。《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 《 空中写真 》 ・専用軌道区間で初めての駅である。

・専用軌道区間に入り、緩やかにカーブした先にあった。

・相対式2面2線の構造で、

・南西通りが分岐する東のガソリンスタンド横に道路のふくらみ

として跡が残されており、比較的判別が容易である。

1/25000地形図「甲府」(1960)

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示

(2) 貢川駅

上石田駅と同様に2面2線の駅だったようだが、そのさまが上石田駅ほど明瞭には空中写真で判別できない。

また、周囲の景色や道路の様子が地形図と同然なら、それでも駅の位置を明確にできそうだが、空中写真では周囲に建物が多く見られ駅前に1本だけ通じるはずの道路の位置も定かではない。

Wikipedia には「周囲に人家はまばらで、桑畑や田畑が広がっていた。」と記述されていることから、開業時は本当に長閑な場所だったのだろうが、写真が撮られた1962年になると周辺もすっかり様変わりしていたようだ。

それでも空中写真で、線路の幅が最も広がった場所をどうにか見定めると、その西側に沿う建物が駅舎のようにも思われ、さらに北西側に駅前広場が続いて多数の車両が出入りしている様子にも見えてくるので、そこを駅跡だと考えた。 すると、駅跡と考えた位置の南側には西側に分かれる側線も認められ、側線の向かう先の建物が Wikipedia の説明にある「貢川車庫」ではないかとも思われる。

Wikipedia では今回特定した位置からは少々北側に離れた位置が駅の座標とされていて、それはその西側の空き地(?)を車庫と想定してのことかもしれないが、Wikipedia 自身の説明に 「1959年(昭和34年)8月14日には台風7号によって車庫が倒壊し、建物ほか中に留置されていた車両も被害を受けた。」とあることから、ただの空き地ではなく建物があったと考えられるだろう。 もっとも、倒壊した車庫の建物が1962年までに復旧されたとする明確な記述はなく、建物が再建されなかった可能性も残されてはいるが....。《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 《 空中写真 》 ・上石田駅から緩やかに再び南にカーブした先にあった駅で、

相対式2面2線の構造で交換可能駅であった。

・駅には当線の車庫が西側に併設され「貢川車庫」と呼ばれていた。

・現在駅の跡地は山交タウンコーチのタクシー乗り場となり、

斜め向かいの車庫の跡地は (中略) 商業地に転用され、

当初はダイエー、現在では電器量販店のコジマとなっている。

・跡地は現在も山梨交通の所有地で (中略) 2020年12月には、

駅跡地の山梨交通所有地に電車線跡記念碑が建立され、

ミニ公園として一般に公開された。

1/25000地形図「甲府」(1960)

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示

(3) 徳行駅

1面1線の小さな駅なので空中写真には十分には写らず、空中写真だけではどこが駅だか不明だが、地形図を併用すると位置をかなり絞り込める。 地形図では駅の東西それぞれから道が延びているように見えるが、空中写真によればそれはひと繋がりの道であり、線路と交差する地点が踏切になっているはずなので、駅は踏切に接するようにしてその南北どちらかにあったのだろう。

駅の北側がほぼ何もなさそうに見えるのに対して、南側はには何らかのスペースがあり、少し離れて駅舎のように見えなくもない物体もあることから、そのあたりを駅の位置と考えることにした。

地形図中の位置に近いことに加え、Wikipedia が現在の状況を説明する中で出てくる「道路端の広い空き地」がまさにここにあることもあって、この駅は Wikipedia でも国交省データでも、ほぼ同じ位置が示されている。《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 《 空中写真 》 ・貢川駅から南西に直進し西へと進路を変える手前にあった駅で、

1面1線のいわゆる「棒線駅」であった。

・現在駅の周辺には取り立てて目標物はないが、駅自体が道路端の

くぼみというよりも1車線以上ある広い空き地として残されて

おり、判別は容易である。

1/25000地形図「甲府」(1960)

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示

(4) 榎駅

2面2線の駅だけに、線路敷が広がっている場所を空中写真で容易に特定でき、まさに駅舎のような位置にある建物も見受けられる(その一方地形図は、駅周辺の様子が変わり過ぎていて頼りにならないが)。

この駅も、Wikipedia や国交省データでもかなり近い位置が示されている。《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 《 空中写真 》 ・富竹新田・万才集落を通り越して南西へ進路を変えた直後にあった。

・相対式2面2線の交換駅であった

(廃線後の状況)

・小僧寿しの斜向かいにある巨大なテナントビルの前が駅跡で、

やはり道路から一段凹んでいるが駐車場として流用されている

ため分かりづらい。

1/25000地形図「甲府」(1960)

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示

(5) 玉幡駅

地形図に黒色の1本線で描かれた、駅の東側をかすめるように通る曲がりくねった道は、空中写真では真っ直ぐの立派な道に改められている。地形図通りであれば、その道の左側(南西側)に駅があるはずだ。

空中写真には特に駅を示すものが写っていないようなので、ここではその地形図だけを根拠に、道の左側すぐの位置に駅があると考えることにした。

その点は Wikipedia や国交省データでも同様なのか、そのいずれでもかなり近い位置が示されている。

(Wikipedia が示す位置は、私が考えた位置からは少し離れているように見えるが、Wikipedia の説明に出てくる道の大きなくぼみは、確かにそちらの位置のほうにある)

ただし、空中写真で道を挟んだ反対側を良く見ると、駅舎と思えなくもない何らかの構造物が写っていることから、こちら側に駅があった可能性も残されている。

(ここまでの駅には見られなかったが、(15)の小笠原下町駅以南のほとんどの駅に、この程度の大きさ・形状の駅舎があるから、十分にあり得そうだ)《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 《 空中写真 》 ・榎駅からそのまま直進し、やや南西寄りに進路を変えた先にあった駅で、

1面1線の棒線駅であった。

(廃線後の状況)

・山梨信用金庫玉幡支店の斜向かいの道が大きくくぼんでいるのが駅跡で、

道路端には写真店が建っている。

1/25000地形図「甲府」(1960)

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示

(6) 農林高校前駅

空中写真にそこが駅だとハッキリと分かるようなものは写っていないが、地形図に描かれた通り、線路と直交する道の左側(南西側)に駅があるとした場合、空中写真に白く写って見えるものが駅舎の屋根に思えなくもないことから、そのあたりを駅の位置と考えた。

ただし道を挟んで反対側にも、そう見ようと思えば駅のように見える写り方の箇所があり、Wikipedia はそちらを示しているようだが、そちら側には駅へ行き来するための適当な道が空中写真では見られないようにも思われるため、可能性は低いと判断した。《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 《 空中写真 》 ・玉幡駅から南西に走り、釜無川へ向けて向きを変える手前にあった駅で、

単式1面1線の駅であった。

(廃線後の状況)

・道が県立農林高校の敷地に突き当たる直前に位置するが、周囲に目標物は

なく、自動車整備工場やラーメン屋がある程度で分かりづらい。

1/25000地形図「甲府」(1960)

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示

(7) 今諏訪駅

2面2線という規模だけに、駅は空中写真をひと目見て分かるほど明瞭に写っており、その位置が地形図に描かれた通りでもあるため、位置の特定は容易だ。

そのためか、Wikipedia も国交省データもかなり近い位置を示している。

また駅の西側を見ると、線路敷が広い状態がしばらく続いていることも分かるので、それが Wikipedia の説明に出てくる貨物用の側線だろうと思われる。《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 《 空中写真 》 ・開国橋で釜無川を渡り、(中略) 橋の西詰で県道の南から県道上に

併用軌道で乗り上げ(実際には踏切扱い)、北側に出て弓なりに

曲がった先にあった。

・相対式2面2線の駅で交換可能駅であった。

・なお当駅には甲斐青柳駅方に側線があり、貨物用のホームがあった。

1/25000地形図「小笠原」(1953)

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示

(8) 西野駅

この駅も2面2線の大きな構造のため、空中写真にハッキリと写されており、その位置は明白である。 ただし地形図と照合しても位置が合わないので、地形図の位置は誤っているようだ(地形図内に追記した赤色の円内が空中写真に駅が見られる位置)。 それゆえか、地形図を元に座標化されたらしい国交省データの駅の位置も、地形図同様かなり東側にズレてしまっている。 なお、正しい駅の位置にしても、集落の外れにあるようにしか見えないので、Wikipedia の「西野集落の中央部に位置していた」という説明も的外れではないだろうか。 《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 《 空中写真 》 ・今諏訪駅から西に進んだ西野集落の中央部に位置していた。

・今諏訪駅に続いて相対式2面2線の駅で交換可能駅であった

(廃線後の状況)

・西野交差点の手前の農協の倉庫がある前にあった。この農協自体は

(中略) 当時からあるもののため、比較的場所そのものは分かりやすい。

1/25000地形図「小笠原」(1953)

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示 ※赤丸が空中写真で駅が見られる位置

(9) 在家塚駅

唯一、駅の位置を「推定」とせざるを得なかった駅である。地形図には駅記号が描かれず、空中写真を見ても確実に駅だと分かる構造物がどこにも認められないからだ。 Wikipedia にも「1面1線の棒線駅」とあるから、ホームがひとつあるだけの小さな駅だったのだろう。 空中写真には、見ようによっては駅舎と思えなくもないものが写ってはいるものの、ほかの駅で見られる駅舎とは形状が異なっていて何とも言えないところであり、駅舎がない駅だったとも考えられる状況だ。

「推定」してみた位置は、Wikipedia の路線図に併記されているキロ程を元に、前後の駅との間隔が矛盾しない範囲に当たりを付け、空中写真でその範囲を見たときに、最も駅が存在しているっぽく感じられる箇所を探し出したもの。 従って感覚的なもの以外の根拠はキロ程(100m単位に丸められた大まかな数値)のみであり、「推定」した位置は考え得るいくつもの可能性のうちのひとつに過ぎない。正しい位置をどうにかして知りたいものだ。《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 ※駅は描かれていない 《 空中写真 》 ・今諏訪駅から西に進んで来た線路が在家塚集落の中心に

入った辺りにあり、1面1線の棒線駅であった。

1/25000地形図「小笠原」(1953)

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示 ※赤丸が駅の推定位置

(10) 甲斐飯野駅

地形図には駅記号が描かれず、地形図では位置が不明だが(そのためか地形図を元にした国交省データでは位置が「推定」とされ、実際に少し離れた所になっている)、 2面2線の駅だけに空中写真にはその姿がしっかりと捉えられているため、位置の特定は容易であり、Wikipedia もほぼ同じ位置を示している。 《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 ※駅は描かれていない 《 空中写真 》 ・在家塚地区から飯野地区に入ってすぐの場所にあった駅で、

相対式2面2線の交換可能駅であった

・駅の構内からいきなり線路が南に進路を変えていたため、

ホームにはかなりきついカーブがかかっていた。

・線内で一番標高が高い場所に位置していた駅である。

1/25000地形図「小笠原」(1953)

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示 ※赤丸が空中写真で駅が見られる位置

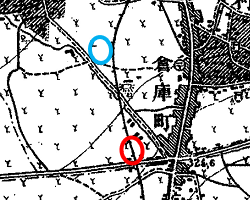

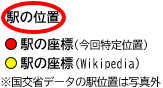

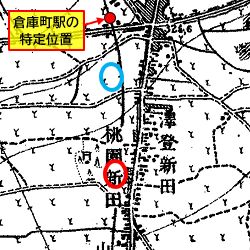

(11) 倉庫町駅

地形図には駅記号が描かれず、地形図では位置が不明だ。そのためか、地形図を元にした国交省データは、北側にあられもなく離れた位置を「推定」している。 ただし空中写真を見れば駅舎とおぼしい建物が写っていることから、そこを駅の位置と考えることにした。Wikipedia もそのすぐ近くの地点を示している。 《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 ※駅は描かれていない 《 空中写真 》 ・甲斐飯野駅からまっすぐ南に下ったところ、白根町と

櫛形町の境目近く(現在はともに南アルプス市)に

あった駅で、1面1線の棒線駅であった。

1/25000地形図「小笠原」(1953)

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示 ※赤丸が空中写真で駅が見られる位置、青丸は国交省データの推定位置

(12) 桃園駅

状況は1つ手前の倉庫町駅とほぼ同じである。 地形図には駅記号が描かれず、地形図では位置が不明だからか、地形図を元にした国交省データは、北側に相当に離れた位置を「推定」している。 ただし空中写真を見れば駅舎とおぼしい建物が写っていることから、そこを駅の位置と考えることにした。Wikipedia もそのすぐ近くの地点を示している。 《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 ※駅は描かれていない 《 空中写真 》 ・桃園集落の中心に当たる桃園神社の東側にあった

1面1線の棒線駅であった。

(廃線後の状況)

・桃園神社へ至る東西の道と交わる手前に駅が存在した。

1/25000地形図「小笠原」(1953)

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示 ※赤丸が空中写真で駅が見られる位置、青丸は国交省データの推定位置

(13) 巨摩高校前駅

この駅も空中写真を見れば駅舎とおぼしい建物が写っていて駅の位置は明白であり、Wikipedia もほぼ同じ地点を示している。 地形図に駅記号が描かれていないのも手前3駅と同様で、地形図では位置が不明なのだが、地形図を元にした国交省データの「推定」位置が割と近い場所を示しているのは、巨摩高校の近くになるよう考慮されたためだろうか? 《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 ※駅は描かれていない 《 空中写真 》 ・桃園駅から南に下り、少し南東寄りに曲がったところに

あった駅で、1面1線の棒線駅であった。

・駅名にもなっている「巨摩高校」は県立巨摩高校で、

駅から見て北東に位置している。

(廃線後の状況)

・県立巨摩高校の南側を通る東西の道と交わる南側、

明穂変電所の近くにあった。

・駅の北西に建っていた鉄塔が現在も使用されているなど、

細かいところで当時の面影が残っている。

1/25000地形図「小笠原」(1953)

※赤丸が空中写真で駅が見られる位置

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示

(14) 小笠原駅

この駅は久々に地形図にその位置が示されており、この路線では1/25000地形図に駅記号が描かれた最後の駅となっている。 空中写真では、ほかの2面2線の駅ほど明瞭な写り方ではないものの、線路敷がやや広がっているのが分かる箇所に駅舎らしき建物を見ることができ、地形図に示された位置とも符合するので、そこを駅と考えてまず間違いないだろう。 空中写真からは、駅の東側へ真っ直ぐ延びる道路(駅前通り?)の賑わいすら感じられるようだ。 《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 《 空中写真 》 ・小笠原集落の中心に入ったところにあった駅で、

相対式2面2線の交換駅であった。

1/25000地形図「小笠原」(1953)

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示

(15) 小笠原下町駅

この駅以降、1/25000地形図に駅記号が描かれたものがなくなる代わり、空中写真にはどの駅にも特徴的な同じ形状の建物が見られるようになるため、それが駅舎だと断定して、その位置を各駅の位置とすることにした。

この駅ではその駅舎は、空中写真で中央やや上寄りを左右(東西方向)に走る道路と線路が交差する地点のすぐ下(南側)に見られる。道路との距離はほんの20mほどに過ぎない。

このため、Wikipedia が「道路から100メートルほど離れたところ」と説明し、座標もそのくらい離れた地点を示しているのとは辻褄が合わなくなっている。《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 ※駅は描かれていない 《 空中写真 》 ・小笠原集落の西端を下って行き、街道側の「下町」

交差点から東西に走る道との交差点から南に

100メートルほど離れたところにあった。

・1面1線の棒線駅であった。

1/25000地形図「小笠原」(1953)

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示 ※赤丸が空中写真で駅が見られる位置、青丸は国交省データの推定位置

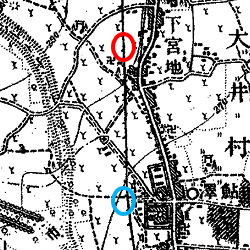

(16) 甲斐大井駅

地形図に駅記号は描かれていないが、空中写真には、ひとつ手前の小笠原下町駅と同じ形状・大きさの駅舎が見られることから、その地点を駅の位置とした。

この位置は、Wikipedia が「廃線後の状況」として説明している内容とも良く符号するため、Wikipedia もほぼ同じ地点を駅の位置とみなしていることが窺えるのだが、 その一方で、Wikipedia が駅の「座標」として示す地点がかなり離れた所になっているのは、何かの手違いだろうか。《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 ※駅は描かれていない 《 空中写真 》 ・小笠原町から南下して、隣接した大井村 (中略) 下宮地

地区にあった駅で、1面1線の棒線駅であった。

(廃線後の状況)

・山梨県道42号 (中略) 「下宮地」バス停付近から右折して

御崎神社に向かう小道を進むと、直ぐに廃軌道との交差点

に至るが、その手前左側に甲斐大井駅のホームがあった。

・同地からは廃軌道越し左前方に、下宮地区の共同墓地(安

全堂)が見える。

1/25000地形図「小笠原」(1953)

※赤丸が空中写真で駅が見られる位置

青丸は国交省データの推定位置

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示

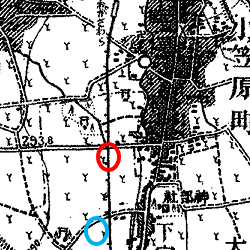

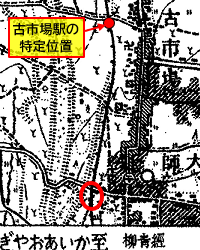

(17) 古市場駅

左は往時の古市場駅とされる写真だ。ほかでもない、山梨交通のウェブサイト内の「電車線跡記念碑の建立」というページにあるものなので、信憑性を疑う余地はないだろう。

ホーム上にこのような簡素な駅舎が建っていたことを知ることができる大変貴重な資料である。

この駅も地形図には駅記号が描かれていないが、空中写真には手前の2駅とも酷似する建物が写されているから、恐らくそこが駅なのであり、 この駅を含め隣り合う前後数駅に見られる建物がいずれも、まさに左の写真の駅舎だということになりそうだ(小笠原下町~長沢の計6駅に、ほぼ同じ規格の駅舎が設けられたものと推測される)。

なお、この駅の Wikipedia で「廃線後の状況」として書かれているのは、高速バスの「古市場」停留所についての説明でしかなくて、甚だ不適切な内容となっている。 「駅のあった場所には高速バスの停留所があり」との説明がそもそも誤りであり、実際には両者は少し離れた別の場所になるからだ。 「座標」では駅跡付近を正しく示せているのに、なぜ文章では間違った地点が説明されることになってしまったのだろう?《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 ※駅は描かれていない 《 空中写真 》 ・甲西町の古市場集落の中心部に入ったところに設置された駅で、

1面1線の棒線駅であった。

(廃線後の状況)

・月星商事山梨営業所の前周辺が駅のあった場所である。

・駅のあった場所には高速バスの停留所があり、また敷地は高速

バスの利用者のための駐車場として利用されている。

1/25000地形図「小笠原」(1953)

※赤丸が空中写真で駅が見られる位置

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示

(18) 荊沢駅

この駅も地形図には駅記号が描かれていないが、空中写真には手前の数駅とほぼ同様の駅舎の存在が認められるため、そこを駅の位置とした。 ただし、この駅の駅舎は前後の駅と比較すると、少し大きめの建物だったように見受けられる。 《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 ※駅は描かれていない 《 空中写真 》 ・荊沢集落の中心部にあった駅で、1面1線の棒線駅であった。

・東の街道沿いには人家が建ち並んでいたが、(中略) 当駅は

桑畑の中にあった。

(廃線後の状況)

・専用軌道の跡地である「廃軌道」上、街道の「荊沢」交差点

から東西に走る道路との交差部にある高原会介護相談室の

北側にあった。

1/25000地形図「小笠原」(1953)

※赤丸が空中写真で駅が見られる位置

1/50000地形図「鰍澤」(1952)

※赤丸が空中写真で駅が見られる位置

青丸は国交省データの推定位置

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示

(19) 長沢新町駅

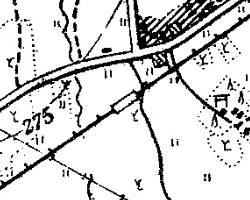

この駅より1/25000地形図では「鰍澤」(1954) のエリアに入るが、上部の「コメント」でも述べた通り、この路線は「建築中」とされたまま20年以上前の版から更新されておらず、駅も一切描かれていない。

その一方で1/50000地形図の「鰍澤」(1952) を見ると、そちらでは下図のようにこの駅がしっかりと描かれていた。

空中写真でも地形図と大体同じ位置に、ここまでの駅に見られたものとほぼ同じ形状の駅舎が認められるため、そこを駅の位置と判断している。

ただしこの駅には、下の右端に示した精細なほうの空中写真で見られる通り、駅舎と判定した建物のほかに、少し北側にもっと大規模な駅舎とホームとも思えるような構造物の存在があって、どちらを採るかは悩ましかった。 より道路から近い利便性の高い位置にあり、前後の駅とも共通する形状のほうの建物を駅舎と見なすことにしたが、実際のところはどうだろうか。

なお Wikipedia がこの駅の座標として示す位置は、今回特定した位置よりも200~300mほど北側にズレているが、そのあたりを空中写真で見ても、駅と誤認する要素が一切なさそうな田畑のただ中である。 一体何を根拠にしてその地点の座標が採用されたのだろうか。

さらに余談にはなるが、地形図でこの駅のすぐ南側を見ると、線路が川の下をくぐるように描かれている。 現在では河川改修によって解消されているが、その当時はそこを流れる利根川が天井川となっていたため、鉄道も道路もその下に隧道をくり抜いて通していたのである。 そこが、全線ほぼ平坦な中を走るこの路線にあって、ただひとつだけ存在する隧道だったとか。《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 《 空中写真 》 《 空中写真(精細) 》 ・坪川を渡って増穂町(現在の富士川町)に入り、

長沢集落の中心部に入る直前にあった駅で、

1面1線の棒線駅であった。

1/50000地形図「鰍澤」(1952)

空中写真「甲府」(1962)← マウスオンで補足表示 →

空中写真「甲府」(1962)

(20) 長沢駅

この駅は1/50000地形図「鰍澤」(1952) でも駅記号が省略されており、Wikipedia の説明もいたって簡素なもので、空中写真以外の情報には非常に乏しい。

それでも空中写真には、これまでの各駅と見た目に同じ特徴を持つ建物が写されており、それを駅舎だと判断して、そこを駅の位置とすることにした。

情報量が少ないゆえか、Wikipedia や国交省データが示す駅の位置にも大きなバラつきがある。

地形図に駅が描かれていないことから、地形図を情報源とする国交省データの推定位置がズレているのは致し方ないとしても、Wikipedia が示す位置はいささか外れ過ぎではないだろうか。

下の地形図に描き足した黄色の丸印が、Wikipedia がこの駅の「座標」とする位置なのだが、これだと見るからに手前の長沢新町駅に近く、次の甲斐青柳駅へは少々距離があることになっている。

そのことで、何よりも Wikipedia 自身が掲げている路線図のキロ程と矛盾してしまっているのだ。Wikipedia の路線図から終端3駅のキロ程を抜粋すると、

長沢新町駅 18.6km

長沢駅 19.6km

甲斐青柳駅 20.2km

となっているから、駅間距離に直すと、[長沢新町駅] ← 1.0km → [長沢駅] ← 0.6km → [甲斐青柳駅] になるのであり、むしろ甲斐青柳駅に近い場所でなければならない。

ちなみに今回判定した赤丸の位置であれば、この駅間距離ともしっかり符合するのを確認済みである。《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 ※長沢駅は描かれていない 《 空中写真 》※マウスオンで補足表示 ・利根川をくぐって長沢集落の中心部に入った

ところにあった駅で、1面1の棒線駅であった。

1/50000地形図「鰍澤」(1952)← 左の地図中の記号は、

空中写真「甲府」(1962)

(21) 甲斐青柳駅

終着駅だけに、1/50000地形図にしっかりと駅記号が描かれており、また空中写真でも、1962年の撮影範囲に際どくギリギリで入っているから、往時の姿をどうにか見ることができるという有難い状況だった。

その空中写真を見るまでは、現在の県道から少しだけ入ったあたりかと思っていたが、空中写真に駅舎などが写る位置はもっと先であり、県道からは100m近く奥まった所だったと分かっている。《 Wikipedia による説明 》 《 地形図 》 《 空中写真 》 ・長沢集落をそのまま南へ下り、富士川町の町役場へ通じる

道を越えた先にあった。

・相対式2面2線構造で、終着駅らしくかなり大きな駅舎を

備えていた。

(廃線後の状況)

・専用軌道の跡地が富士川町の町役場へ通じる道にぶつかり、

唐突に行き止まりになった先が駅跡である。

・かつては駅舎が残り、山梨交通の乗合自動車の転回場が

設けられていたが、現在では駅舎・転回場ともに撤去され、

手前側が台湾料理店、奥が町民会館となって街並みの一部

と化し、駅の痕跡はまったくない。

1/50000地形図「鰍澤」(1952)

空中写真「甲府」(1962)←マウスオンで補足表示

【 全駅のまとめ 】

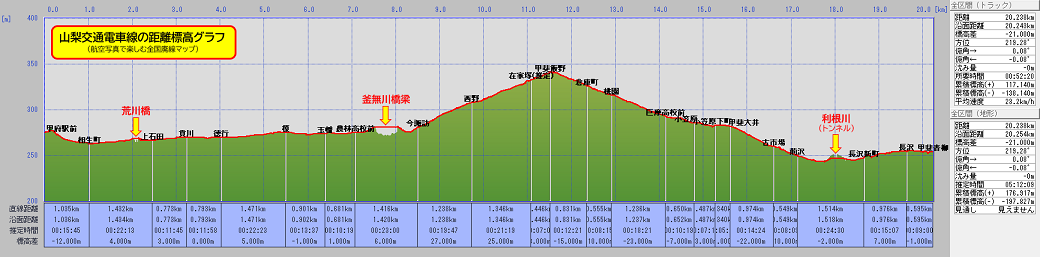

以上で、併用区間を除くほぼ全駅の位置を確定させられたので(在家塚駅の位置のみ推定)、最後に距離と標高をグラフ化したものを載せておく。

Wikipedia に出ている路線図のキロ程と照合して、整合性がほぼ取れていることも確認したものになる。

※下の画像には少し縮小をかけているので、クリックすると縮小前の画像が見られるようにしておいた。

■路線データ作成要領

路線の線形は航空写真から拾えることが分かっており、駅の位置についてもこれまでに調べがついているので、路線データの作成はソフトウェア「カシミール3D」上での作業だけで完結できることになった。

まずは1961-1969年の航空写真を表示させた「カシミール3D」の画面上で、そこに写る線路をなぞるようにして路線データを作成する。 ただし最後の2駅(長沢駅と甲斐青柳駅)のあたりは1961-1969年の航空写真(タイル形式)の提供範囲から外れるので、その区間だけは1974-1978年の航空写真で補うこととなったが、路線跡がほぼそのまま残されているため後年の写真を使っても何ら問題はなかった。

全区間の線形をデータ化できたら、ほとんどの箇所で今なお当時の線形が明瞭に残されているので、表示する航空写真を最新のものに切り替え、地図のズームレベルを上げてもそこに重なるよう若干の位置補正を加えて精度を高めている。 最後に、特定できた各駅の位置で地点登録を行えば、駅データも仕上がって、最上部のマップに表示するための全データが完成である。