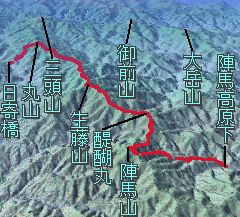

ルートマップ(143KB) (二万五千図・50%縮小) ルートマップ(二万五千図原寸・3.7MB) ※ 作者用:ローカル参照のみ Googleマップで見る | 1.コメント●今回の行き先は乗鞍岳。ここは標高2700mの畳平までバスが入っているが、 それを使ってしまっては「登山」と言える代物では全くなくなるので、やはり山麓からきっちり登らなければならないと考える。 そこで、松本駅を朝の電車で出発して乗鞍岳に登り、その日のうちに帰京するという、2年前の焼岳の時とほぼ同じプランで出掛けることにした。 ただし新島々駅から乗鞍方面へのバスは、上高地行きと違って早朝の便がなく、どうしても乗鞍高原への到着が9時になってしまう。 高原からの標高差もかなりあるため、9時からの行動開始では、日帰りで登り下りとも自分の足で歩くだけの時間的な余裕はない。 このため登りだけ登山道を歩き、下山はバスを使う計画としている。 なお前日が平日ながら職場の創立記念日で休みだったので、昼過ぎに松本入りして、松本城をはじめとして、これまでいつも素通りだった松本市内を散策してゆっくりと過ごした。 このためトータルでは1泊2日の行程となっている。●7時過ぎに松本駅を発車する、松本電鉄のこの日2本目の電車は、2両編成の座席がほぼ埋まる程度の乗客数で発車。乗客の8割方はハイカーか観光客のようだ。 終点の新島々駅では、その観光客姿のほぼ全員が8時発の休暇村(乗鞍高原)行きのバスに乗り継ぐ。 同じ時間には、上高地行きの臨時便も出ていたが、その便はあまり案内されていなかったこともあってか乗る人が1人もなく、全くの空っぽで発車していた。 この上高地行きの便、帰宅してから改めて最新の時刻表を確認してもやっぱり出ていない。本当の「臨時」便だったようで、乗る人がいなかったのは実にもったいないことだ。 休暇村行きのバスは約1時間ほど走って乗鞍高原に入り、観光センター前に着くと、なんとそこで私以外の全員が降りてしまった。 ここからは畳平行きのシャトルバスが出ているので、それに乗り継いで畳平まで行ってしまうのだろう(私も帰りはその逆になるのだが)。 終点の休暇村で1人でバスを降りてバス停を見ると、ここでもシャトルバスを待つ列が出来ていた。休暇村の駐車場まで車で上がってくる人も多いようだ。 歩き始めは、まずバスがやって来た方向に鈴蘭橋まで戻る形になる。登山道の起点が鈴蘭橋になるためだ。 休暇村バス停から鈴蘭橋までは、「山と高原地図」によれば車道の左側に山道があることになっており、そこを歩く予定にしていた。 しかし、バス停の周囲からこの入口を探してもなかなか見つからない。 あまりウロウロしているとバス停の人たちから挙動不審に思われそうだし、時間のロスもしたくないので、ここはきっぱり諦めて車道を戻ることにした。 5分も歩けば、つい先程バスで渡った鈴蘭橋に戻って、これを渡り返す。ここまで緩やかに下ってきて、ここの標高は約1595m。 これが本日の実質的な登り始め標高値となる。 ●鈴蘭橋を渡り返した交差点には、登山口を示す道標が立っていた。しかしその道標は左手に伸びる車道を示している。 これとは別に、「山と高原地図」では直進方向への山道も書かれている。車道と山道とでは、歩きたいのは当然、山道のほうだ。 このあたりには何本ものリフトが張り巡らされ、このためにほとんどの木が刈り尽くされて開けている。 その開けた中に、車の通った跡のような道が直進方向に延びており、その先でいい具合に左折しているので、これが登山道に違いないと進んでいく。 ところが少し歩くとすぐに、その道が突然途絶えてしまい、草を刈り払われたゲレンデがひたすら広がるばかりになってしまった。周囲には人が歩いた痕跡も全くない。 しかし困ったのもほんの一瞬、ふと前方を見ると、1人のハイカーが、少し先にあるリフトの下あたりを登っているのが目に入ってきた。 恐らくそこには道があるに違いないと、そのハイカーがすでに歩いていたであろうあたりを目指して行くと、確かに踏み跡があった。 どの地図にもない踏み跡だが、どうやら鈴蘭方面から登ってくる道のようだ。少しこの道を上がると分岐点に出て、進路が前方二手に分かれる。 ここには道標も立っており、左右両方を「乗鞍岳登山道」として示していた。 左手のほうのほぼ直進に近い道は、車道の続きのような平坦な道で、先程から後ろ姿を見続けているハイカーはこの道を進んでいた。 一方の右手に折れる道は、上方のリフトの駅を目指すような格好でリフトの下の斜面を登っている。 後者のほうが、「山と高原地図」が描いている登山道に思えたので、これを登っていく。 すると果たして、すぐにまた別の分岐点があって左手の森の中へ延びる道が分かれ、ここにも登山道を示す道標が立っていた。 ここまで非常に分かりにくく、前方を行くハイカーにも助けられたが(この人はどこへ向かったのだろう? どうも乗鞍岳ではなかったような気がしている)、これでやっと登山道に入れたことになる。 迷わずにここに出られる人などいるのかと、ちょっと心配になるここまでの道の状況であった。 ●道が森の中に入ると、あとは明瞭で歩きやすい道がどこまでも続いていた。 美しい自然林の中に延びる道は雰囲気も良く、傾斜が緩やかな上に、柔らかな土の道が続くため足にも優しそうだ。 途中で立ち止まってスポーツドリンクを補給している時には、登山道上に現れたリスが、私に気付かないまま数十センチの距離まで近づいてきたりもした。 本日の全行程の中で最も印象に残った道が、この緑豊かな林間を行く清々しい道であった。 気持ちの良い道にあっという間に1時間ほどが経過して、ほかに人の姿を全く見ないまま、車道(乗鞍エコーライン)に出た。 車道に上がる所では、ガードレールの切れ目の箇所がペンキで赤く塗られて目立つようにはなっているのみで、文字での案内は一切なし。 下る時には、ここで登山道の入口を見落としやすいように感じられた。 なお帰宅後に読み返して知ったことだが、現在毎週発行されている「最新版 週刊 日本百名山」の第9号「乗鞍岳・御岳」のコラムにこの登山道の記事が出ていた。 この道の利用については「登山者は一日に4~5人と少なく、道は荒れる一方だ」ということ、NPOの北アルプスネイチャートラストが年2回の整備を行っている、という内容であった。 確かにこの休日でも最初の区間では全く人に会わなかったし、それでも道は良く手入れされていてとても歩きやすかった。 整備される方々の惜しみない労力によって気持ち良く歩けたことを感謝したい。 ●乗鞍エコーラインに出て、この車道を少し歩くと摩利支天のバス停前を通り、その後すぐにまた山道に入る。 ここからやや傾斜が増していき、足元も土から岩混じりに変わって、これまでのような歩きやすさはなくなっていく。 しばらくそんな道を歩き続けた後、再び乗鞍エコーラインに出たところで、登山道上では今日初めてとなるハイカーに会い、軽く挨拶して先行させてもらった。 車道上を少しだけ歩き、荒田沢橋を渡ったところから再び山道へ。ここからの短い区間はやや急な登りとなった。 みたび乗鞍エコーラインに上がり、今度は少し長く車道上を歩くと、冷泉小屋の前に出る。小屋は休業中でひっそりしており、バス停のベンチに腰掛けて軽く一本を取る。 小屋の前から山道の続きに入り、この後もしばしば乗鞍エコーラインを絡めて進むことになるが、登山道の入口は案内があったりなかったりで、見落としやすいと感じる箇所も少なくなかった。 またここから上は、急な傾斜を直登するような所が増えて、足元が不安定な区間も多くなった。全くの想像でしかないが、乗鞍エコーラインの開通によって元々あった登山道が潰されて、 無理に車道の合間を縫うように付け替えられた結果、このような歩きにくい道になったのではないかという印象を持っている。 さて車道と山道の間を何度か行き来した後、位ヶ原山荘の前に出ると、山荘前のテラスでは大勢の人が休憩中で、その中に混じって私もベンチに腰掛ける。 ところが何となく登山者の雰囲気とは違う。どうも全員が写真を趣味にしている人たちのようだ。 紅葉が見頃の時期に当たり、ちょうどこの位ヶ原山荘の付近が今日最も綺麗だったので、それでこれだけの人たちが集まったのだろう。 これ以降、車道上や登山道上でも、三脚を立ててカメラを構える人の姿を数多く見ることとなった。 ●位ヶ原山荘の前を過ぎて少し乗鞍エコーラインを歩いた後、また山道に戻る。これ以降、乗鞍エコーラインとの絡みは少なくなった。 登山道はゴロゴロと岩が転がる中の通過が多くなり、デコボコでいっそう歩きにくくなっていく。 次に乗鞍エコーラインに出た所には宝徳霊神バス停があり、その前を11:35に通過。そして登山道に戻ると、低木帯に入っていよいよ見晴らしが良くなってくる。 今日は朝から快晴であったが、その状況は今も続いているようで、頂上付近の天気も良さそうだ。 このあたりから、すれ違う人の中にはカメラマンに混じって下山中のハイカーの姿も見るようになってくる。 たぶん私とは逆で、頂上までバスで登って、下りを自分の足で、ということなのだろう。 車で乗鞍高原まで入るか乗鞍高原で前泊するなどして、朝早くに高原から登り始めれば、この時間にすでに下りに入っているのも可能だとは思われるが、 ハイキング程度の装備の人が多く、そういうヘビーなハイカーの雰囲気を醸し出している人は全く見られなかった。 乗鞍高原まで下り切る人も恐らくはほとんどなく、大方は途中の適当な所でバスを掴まえるのだろう。 ●乗鞍エコーラインと絡む最後の地点が、綺麗なトイレもある「肩の小屋口」バス停(ただしトイレは改修中で使用できなかった)。 この少し上には万年雪の残る大雪渓があり、そこではなんと、何人かがスキーを楽しんでいた。 大雪渓といえど、この時期で大きさはいくらもなく、ちょっと滑っては登り返すことの繰り返しで、あまり楽しめるようには見えなかったがそれは余計なお世話というものか。 さらに驚くことには、大雪渓への登り口に、彼らが乗ってきたであろうロードバイクが何台か停められているではないか。 僅かに残った雪渓でのほんの数十メートルの滑降を楽しむために、自分の脚でこの高さまで自転車を漕いでくるという、そこまでの執念は一体どこから生まれてくるろだろう。 そんな光景を見ながら、バス停近くで休憩していると、山麓からのシャトルバスが3台編成で登って来て、いずれの車両からの何人かずつをここで降ろしていた。 ここから車道を下りながら写真を撮るのであろう、三脚やカメラを携えた人たちと、ここから上ぐらいは自分の脚で登る、という人たちのようだ。 休憩の後、頂上が近くなってすれ違う人も増えてきた中を、ハイマツ帯を縫う道を登っていく。 この区間は夏までは雪渓上になるようだが、この時期は雪は全くなく、一部で霜を見ただけであった。 引き続き岩がちの道を登っていき、肩の小屋まで来ると、畳平までバスで登って来た大勢の観光客と合わさって一気に賑やかな世界に変わる。 空はと言えば、乗鞍上空は朝から継続してきれいに晴れ渡っているものの、周囲にはやや雲が出てきており、展望がやや心配の種となってきた。 ●肩の小屋から先の道を、観光客に混ざって登っていく。幸いに渋滞になるほどの人出はなく、概ね自分のペースで登っていける。 蚕玉岳の手前まではザレて歩きにくい道が続き、空気が薄い影響もあってか、やや辛く感じる区間であった。 この途中には、「山と高原地図」でも、またその他の資料でも、朝日岳へ分岐する登山道があることになっていたが、実際には朝日岳への道は立入禁止になっていた。 蚕玉岳のピークでは大勢の人が休憩しており、その横をすり抜けて剣ヶ峰へと向かう。 後で分かったことだが、蚕玉岳のピークのほうが剣ヶ峰よりも広く、かつ風も穏やかなので、それもあって大勢の人がこちらで過ごしていたようだった。 蚕玉岳を過ぎると、岩塊を縫う道に変わり、傾斜も急になってくる。とはいえ観光客も歩く道のこと、足場が不安定だったり著しく歩きにくかったりする箇所はない。 それでも剣ヶ峰を目前にした短い区間は、かなりの急登となり段差のある所も出てきて、慣れない人はやや辛そうであった。 なお剣ヶ峰直下で道が二手に分かれるうち、穏やかそうに見えた右側(西側)の道を登っている (下りも同じ道を使ってしまったため、違うほうの道に面していた頂上小屋を見なかったことを帰宅後に知ることとなる)。 ●最後に鳥居をくぐってたどり着いた剣ヶ峰には一等三角点が置かれ、乗鞍本宮奥宮が祀られていた。 風が正面から当たって長居すると寒そうだったので裏手に回ると、乗鞍本宮奥宮とは背中合わせの格好になる反対側には朝日権現社の小さな祠があった。 こちら側の一帯は風が穏やかだったことと、ちょうど穂高連峰を正面に見る位置になるので、ここで適当な岩に腰掛けて休憩とした。 その肝心の展望はと言えば、相変わらず乗鞍上空は問題なく晴れているのに、周囲には雲の出ている山域が多く、残念ながらきれいに見渡せる山はほとんどない。 常時クリアに見え続けていたのは霞沢岳くらいのもので、あとは同じく近くにある焼岳が比較的良く顔を出していたのと、穂高連峰の一部(たぶん北穂高岳の周辺)が時々雲間に覗けたのがやっと。 結局槍ヶ岳はその後大黒岳に行くまでの間にも一度も顔を見せず、そう遠くないはずの御嶽や八ヶ岳も満足に見渡せないという、 乗鞍自体の天気は良いのに展望はちょっと残念な内容に終わってしまった。 ●剣ヶ峰を後にして、肩の小屋までは来た道をそのまま戻り、肩の小屋からは作業用の道路を歩いていく。 そして途中にある分岐からは山道に入って富士見岳へ。このピークは、剣ヶ峰と畳平の間にあることもあって、寄っていく観光客も少なくない。 ただしピークの前後はともにザレた斜面が続いていたので、慣れない観光客にとっては歩きにくいことと思われた。 剣ヶ峰と比較すると、周囲の展望は剣ヶ峰側が遮られる分だけ狭くなるが、今度は数々の池やピークに囲まれた畳平一帯を見下ろせるようになっていた。 富士見岳から一旦北側の鞍部へ下り、続けざまに大黒岳へ登っていく。こちらは、剣ヶ峰と畳平を結ぶ線からやや離れるからか、寄る人も減って静かな雰囲気を保っていた。 大黒岳のピークには風をしのげる休憩所が建っており、穂高連峰を向いた肩のあたりには展望盤も設置されている。 気象条件が良ければ山座同定に忙しかったことだろうが、残念にも多くの山域に雲がかかっている状況は相変わらずで、展望盤に刻まれた山々の名前を恨めしげに眺めるのみとなった。 ●大黒岳からは畳平に向かい、ここでバスのチケットと土産物を買った後、バス停の長い列に加わっての発車時刻を待つ。 バスは一応全員が座れるように配慮されている模様で、15:10発の便は3台に分乗することになった。 このほかに空の4台目も付いてきて、途中のバス停から乗る人があるたびに、適当な車に新しい乗客を割り振っていく。 やがて4台目も満席となり、私の乗った3台目の車も、最後には補助席を出す状況にまでなったが、どの車も立つ人を出さないで済んでいた模様だ。 ところがこの途中乗車への調整で長く停車するバス停があったため、終点の「観光センター前」バス停に付くのが10分以上も遅れてしまった。 新島々駅行きのバスには1時間もの待ち合わせ時間があって乗り継ぎには影響しないが、食事をしようと思っていたレストランの営業時間がなんと10分後までで、 困ったことに見るとすでに閉店準備に入っている。このためその店を諦めて、少し周囲を歩いてみたが、ほかに気楽に入れて、かつ営業時間内の店が見つからない。 しかも、この時間になるとどんどん周囲から人が消えていって、歩いている人の姿をほとんど見なくなっていた。 立ち寄って時間を潰せるような場所も、観光センター以外には意外なほど少なく、薄暮の迫る中では新たに散策を始める気分にもならず、時間を持て余し気味だ。 そうこうしているうちに「スキー場前」バス停まで来ると、近くの折り返し場には新島々駅行きのバスが早くも停まっていた。 バスに乗っていたのは運転手と車掌だけで、まだ乗客を扱うような状況ではなく休憩中といった様子であったが、運転手に聞いてみたところ、 「そろそろ冷えてきたので、乗って待っていても良い」との返事を快くもらうことができた。 「スキー場前」と「観光センター前」の間を、1回分の料金で2度乗ってしまうことになることも告げたが、それも問題なしとしてもらった。 このため、この高原での食事を諦めて(結局食事は、松本駅での長い乗り継ぎ時間までお預けとなった)、バスの車内で発車時刻を待った。 結局、この「スキー場前」から乗る人はほかには現れず、「観光センター前」からも3人が乗ってきただけ。そして終点の新島々駅まで、乗客は4人のままであった。 |

2.全行程

| 交通機関 (往路) |

前日 (10/03(金)) | 古淵 | (JR横浜線) 10:52-11:14 | 八王子 | (JR中央線) (あずさ13号) 11:32-13:46 | 松本 | 東横イン 松本駅前本町(泊) |

| 当日 | 松本 | (松本電鉄線) 07:16-07:50 | 新島々 | (松本電鉄バス) 08:00-08:59 | 休暇村 |

徒歩区間 |

休暇村 (1595m) | 09:05-10:10 | 摩利支天 (2020m) | 10:10-10:45 | 冷泉小屋 (2230m) |

10:45-11:00 | 位ヶ原山荘 (2360m) | 11:10-11:50 | 肩の小屋口 (2620m) |

12:00-12:15 | 肩の小屋 (2770m) | |

→ | 肩の小屋 (2770m) |

12:20-12:55 | 剣ヶ峰 (3025m) | 13:15-13:45 | 肩の小屋 (2770m) |

13:50-14:05 | 富士見岳 (2817m) | 14:10-14:25 | 大黒岳 (2772m) |

14:35-14:45 | 乗鞍畳平 (2710m) | |

| 交通機関 (復路) |

乗鞍畳平 | (松本電鉄バス) 15:10-15:59 | 観光センター前-スキー場前 | (松本電鉄バス) 17:00-17:54 | 新島々 | (松本電鉄線) 18:08-18:37 | 松本 | (JR中央線) (あずさ34号) 19:21-21:35 | 八王子 | (JR横浜線) 21:45-22:07 | 古淵 |

コースタイム比較 (上段:歩行時間(除休憩)/下段:標準タイム)

休暇村 65

120摩利支天 35

50冷泉小屋 15

30位ヶ原山荘 40

75肩の小屋口 15

30肩の小屋 35

50剣ヶ峰 30

40肩の小屋 30

40大黒岳 10

15乗鞍畳平 / 【合計】 4:35

7:30

3.徒歩区間断面

4.気象

| 『北日本と九州南部は雨』 北日本は寒冷前線が通過し、にわか雨や雷雨。新潟県で海上竜巻。奄美近海で低気圧がほぼ停滞。周辺の暖湿気の影響で九州南部は所々雨。その他は東海上の高気圧に覆われ晴れ。 | |

| 降水量:0mm 最高気温:20.0℃ 最低気温:4.0℃ 日照時間:9.3h 〔アメダス/奈川(長野県)〕 | |

午前中は快晴。想像するに展望の条件も良かったのではと思っている。乗鞍山頂では午後も晴天が続き、終日暖かい日差しが降り注がれていた。

気温も高めで、風さえなければシャツ1枚で快適に過ごすことができ、風の強かった頂上一帯でも、薄手のウインドブレーカーと軍手による対応で十分であった。

なお展望面では、昼頃から周辺の山域に雲が出始めた影響で、頂上に着く頃には、どの方角も今ひとつの展望しか残されていなかった。

午前中は快晴。想像するに展望の条件も良かったのではと思っている。乗鞍山頂では午後も晴天が続き、終日暖かい日差しが降り注がれていた。

気温も高めで、風さえなければシャツ1枚で快適に過ごすことができ、風の強かった頂上一帯でも、薄手のウインドブレーカーと軍手による対応で十分であった。

なお展望面では、昼頃から周辺の山域に雲が出始めた影響で、頂上に着く頃には、どの方角も今ひとつの展望しか残されていなかった。 |

5.交通費等

| 乗車区間 | 交通機関 | 料金 | 備考 | |

| 古淵 → 松本 | (JR線) | \3,570 | ||

| 八王子 → 松本 | (JR線) | \2,100 | (特急自由席料金) | |

| 東横イン 松本駅前本町 | \5,460 | (宿泊料金) | ||

| 松本 → 新島々 | (松本電鉄線) | \680 | ||

| 新島々 → 休暇村 | (松本電鉄バス) | \1,450 | ||

| 乗鞍畳平 → 新島々 | (松本電鉄バス) | \2,400 | ||

| 新島々 → 松本 | (松本電鉄線) | \680 | ||

| 松本 → 古淵 | (JR線) | \3,570 | ||

| 松本 → 八王子 | (JR線) | \2,100 | (特急自由席料金) | |

| 今回合計 | \22,010 | |||

| 累計 | \615,635 | |||

午前中は雲はあるものの良く晴れて暖かく、稜線上で日差しを強く浴びたときは日焼けの心配をしたほど。

ところが正午少し前から急速に雲が広がって一気にどんよりとした空模様に。

風も冷たく感じるようになり、登りが一段落した石丸峠から先ではフリースと冬用の手袋を着用している。

なお、いつ降ったものなのか、熊沢山から大菩薩峠への登山道脇では、ほんの僅かに残る雪を見ている。

午前中は雲はあるものの良く晴れて暖かく、稜線上で日差しを強く浴びたときは日焼けの心配をしたほど。

ところが正午少し前から急速に雲が広がって一気にどんよりとした空模様に。

風も冷たく感じるようになり、登りが一段落した石丸峠から先ではフリースと冬用の手袋を着用している。

なお、いつ降ったものなのか、熊沢山から大菩薩峠への登山道脇では、ほんの僅かに残る雪を見ている。

終日穏やかに晴れていたが、雲もかなり浮かんでおり、日差しがかげる時間も短くはなかった。

今回は現地に着いたのが10時過ぎとあってすでに暖かく、登り始めてすぐにジャケットとフリースを脱ぐと、最後にバス停に戻ってくるまでずっと山シャツ姿で過ごせている。

手袋も冬用は必要なく、軍手で十分であった。

終日穏やかに晴れていたが、雲もかなり浮かんでおり、日差しがかげる時間も短くはなかった。

今回は現地に着いたのが10時過ぎとあってすでに暖かく、登り始めてすぐにジャケットとフリースを脱ぐと、最後にバス停に戻ってくるまでずっと山シャツ姿で過ごせている。

手袋も冬用は必要なく、軍手で十分であった。